热点:“循吏”与“酷吏”的“为吏之道”

本篇文章2424字,读完约6分钟

中国古代有不断丰富完整的“官员之路”和官员行为规范,为评价官员提供了理论标准。 那么,在实践中,到什么程度才能达到“官员之道”呢? 太史企业马迁为后世官员提供了参考之镜,在《史记》中,司马迁区分了两大类官员,分别以“循吏”“酷吏”之名,并列传。 从那以后,后世也多以“循吏”和“酷吏”来评价官员。

司马迁成了法警和法警列传,本来就不是同一个评价水平,“法警”“法警”不是完美的官员形象,但后代不查,往往使两者对立。 所以,在后辈心中“循环器官”通常被解释为才能平平正直的官员,“酷吏”是有才能、无德、有宣传能力的官员。 “循吏”和“酷吏”的分配为以前社会流传的官员观,增加了丰富的内涵,使“为官员之道”这样的行为规范具有立体生动的参照标本。 从“官员之路”上,从迅速发展的以前就流传下来了监察制度,集中体现了中华民族的政治智慧。

“官员之路”:中国古代最早的官员规范

中国古代开始很早就观察到官标准问题,同时为此制定了官制官规则。 《尚书伊训》提到了“制官刑,儆高位”,“官刑”是官员违法的违反纪律行为,即“三风十惣”:“恒舞敢宫,喝醉在房间里唱歌,是巫风。 敢殉教货色,经常玩,叫淫风。 敢说侮辱性的话,反忠直,远耆德,比淘气鬼,有时叫乱风。 但是,这三风十惣,清士身有一个,家必服丧。 邦君身有一个,国必死。 》这是现在看到的最早的《官法》。 《尚书》中的“伊训”商朝初年伊尹是否在场,依然聚集了很多诉讼。 但是,一点疑问也没有,反映了古代人掌握官员的尺度,深思熟虑。 而且,调查官治官的法律源远流长。

现在看到的最早系统的官员规范也是最确切的,是出土的《睡虎地秦墓竹简》中记载的“官员之道”。 这篇文章首先论述了官员自己应该具备的优良品质。 例如,“如果是官员之道,那么正直、谨慎坚定、无私、细微地察觉、安静、不苟同、是赏罚……”的质量,强调了他作为官员,是行政。 说明质量问题后,“官员之道”提到了作为官员的具体要求,即“五善”“五失”。 “五善”是指“忠信敬上,清廉而不中伤,举事审查,为善行高兴,礼貌让步”。 “五失”根据三个标准分别规定了五种反对行为。 例如,它涵盖了官员的大部分违法、失职和失德行为,包括奢侈的炫耀、大喜的工作、倔强、浪费赃物和无视民生。 其中总论强调要求官员自律。 “五善”“五失”就像审查官员的标准,官员有五善就给奖,犯五失就要受到纪律和法律的处罚。 “官员之路”确实是战国时代人们长期以来对官僚政治活动的宝贵总结,也为官员的行为活动提供尺度,有可以投资镜鉴的通常标准和惩罚退位的硬杆。 体现了古代“为养民而扩大幅度,严治官员”的治国构想。

“循吏”与“酷吏”:以前社会流传的两种官员观

在《循吏列传》中,司马迁列举了春秋时代的孙叔敖、子产、公仪休、石奢、李离5人,这5人性格不同,行动也不同。 孙叔敖,子产施教民,上下和合公仪休自律极为严格,绝对不要让自己的生活标准高于人民。 石奢,李离作为司法人员,不是私废法和人说得太多,而是有极强的责任。 只用几笔就勾画出了“循环器官”集团的形象。 其第一精神是“奉职循环理”,这就是司马迁所谓的“奉职循环理”,为了治国,为什么要有威严呢! ”。 也就是说,“循吏”中所列的官员,虽然有很强的使命意识,但不是依靠官位发威造福,而是“亲民”型的官员。 以孩子去世时的“丁壮号哭、老人哭”为首,可以看到“循吏”受到人们的喜爱。 原则“循吏”除了公共守法外,还重视“德化民”,言行堪称民的典范。

说到“酷吏”,不像“循环吏”的对立面那么简单,比起“循环吏”,这一群人更多更复杂。 在《酷吏列传》中,司马迁并列汉代的成都、宁成、周阳由、赵禹、张汤、义纵、王温舒、尹齐、减宣、杜周10人,同样各有各的面孔,但3点是共通的。 首先,“酷吏”绝对忠于人主,为君主着想,拼命思考,不辞辛苦,甚至不惜破坏法律。 例如,“酷吏”杜周作为司法人员,说“不遵守三尺法,根据人的想法指监狱”。 其次,“酷吏”都有很强的行政才能,绝对没有废政懒政之动,在这些上,和循环吏一样。 所以司马迁表示了保存其行为习惯的余地,“方略教诲,禁止停止邪恶,一切都文武扬,残酷,但斯称搬运其位! ”。 另外,“酷吏”的行政越来越严格,其手段越来越激烈,这也是以“酷”为名的。 “酷吏”用法深,行法不避贵族,身死不避。 而且我们必须看到,它对人们也很酷,但越来越多的对比是当权者的豪气。 所以当limin像灭火一样沸腾的时候,非武健很严厉,不足以做开心的事。 原则上“酷吏”也可以忠诚于国王,但手段多是雷击手段,雷厉风行,重视行政效率。

警官法:“为官员之道”的制度保障

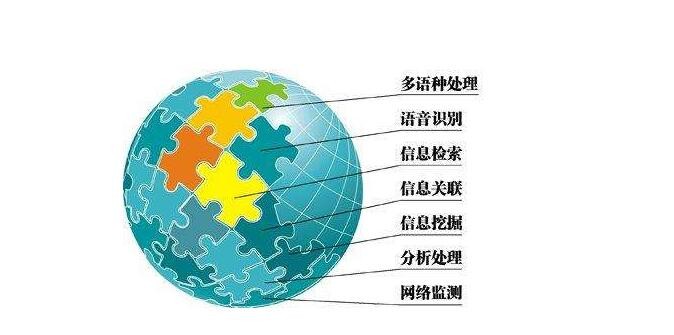

“为了官员之道”和历代官制官制确实为各级官员确立了一系列的行为规范和道德要求,如果官员不执行,该怎么办? 所以,完善的检察官法——古代监察法应运而生。 这是“官员之路”的制度保障,“循环吏”和“酷吏”都要受到制度的考察和奖惩。 从《官员之路》迅速发展起来的警官法源源远流长,从汉代《刺史六条》到唐代《监察六法》,再到明清《宪纲条例》《都察院规例》,都是专业的监察单行法,是清干隆时期发表的《钦隆》。

正因为有完全的监察制度,品番不太高的监察官才能勇敢地弹劾当权者,清除激浊水,让“为了官员的道路”在官员的行动中执行,逃避通奸。 清代顺治年间监察官左都御史魏系介清廉刚正,嫉妒如仇,面对高权重的大学生刘正宗、成克功权受贿、党同伐异,两人欺负附和、蟹国乱政,最终“正宗未得罪籍,克功剥夺职务”。 康熙年间御史郭琇在半年内先后弹劾了三位权臣、两位尚书和一位内阁学士,并不正好笔直,而是震撼了世界。 其他比如弹劾干隆时期一手遮天的大臣和珅御史曹锡宝、钱泽、王念孙,弹劾晚清总理大臣奕劳的御史江春霖等,为了明确人事管理进行了严格的监察,“临时聚集当权者”。

“为了官员之道”与监察法制相适应,相辅相成。 这样的历史经验,至今仍有重要的价值。

(宋玲)

标题:热点:“循吏”与“酷吏”的“为吏之道” 地址:http://www.leixj.com/gy/2021/0121/28889.html

上一篇:热点:若安天下须先正其身

下一篇:热点:为革命不讲情面的王树声