普法:非学历高等教育要找准自身定位

本篇文章1481字,读完约4分钟

熊丙奇

最近,北京市教委发表意见称,要求民办非学历高等教育,不得单独采用“大学”“学院”的字体,决定加入“专修”“进修”等限定词。

民办非学历高等教育机构是指国家机关以外的社会组织和个人,面向社会举办的教育复印件是高等教育水平,但没有颁发国家学历证书的学校。 这几年,这样的学校满足了很多人自我提高的诉求,同时暴露了很多现实问题。 由于竞争激烈,生源不足,这些学校的招生从过去的卖方市场变成了买方市场,“生源争夺战”正在加剧。 在经营压力下,很多没有实力的学校开始想坏道,隐瞒“专修”、“研修”、“职业”等词语来隐藏身份,加上“大学”等后缀来提高自己。

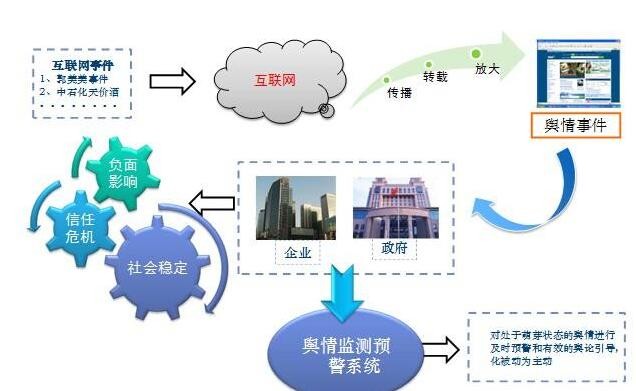

每年高考季节,教育部等部门都会发出招生警告,促使考生和家长观察防止招生欺诈。 混淆学历性质招生是比较典型的招生诈骗。 本来是进行非学历高等教育的机构,向学生“承诺”完成学业后,可以取得与全日制高中相同的学位。 学生上学后,我意识到组织不能兑现承诺。 这不仅扰乱了招生秩序,而且侵犯了学生的合法权利。

管理这种招生乱象,除了依法严厉打击外,确定这些机构不能命名为“大学”“学院”是具有现实对比性的措施。 但是,更重要的是消除根深蒂固的“学历情结”。 非学历高等教育必须回到“非学历”,被教育者必须以提高能力为目标计划学业的迅速发展。

一旦确定非学历高等教育机构不能在“大学”“学院”命名,这些机构在招生时就很难混淆学历的性质。 但这也有争议。 例如,我有舆论的疑问。 这是对非学历高等教育的歧视。 非学历高等教育也是我国高等教育的一部分,只是采取的教育方法不同。 建设学习型社会需要促进非学历教育和学历教育的平等快速发展。 非学历高等教育应该立足于“非学历”属性,重视非学历技能训练,培养被教育者终身就业的能力。 但是,很多非学历高等教育机构进行学历教育,包括自考助学、成人教育、网络教育等。 近年来,随着全日制高等教育规模的扩大,高考录取比例提高,继续学历教育的空间变得非常狭窄,非学历高等教育机构想进行学历教育,陷入了更严重的生源困境。 在这种情况下,许多非学历高等教育机构就招生营销制作复印件,将学校包装成大学、学院,进行虚假的招生推广。

值得观察的是,学生、家长其实也很清楚这些机构其实是非学历高等教育机构。 因为这些机构在招生,所以不需要报告志愿者,也不需要通过高考分数。 但是,他们之所以轻信“约定”,是因为投机心理在作祟,他们误以为这些机构可以“处理”全日制学历的学位。 也有这样的状况,有些学生直到毕业才发现自己“被骗了”。 学校正在进行的是自考助学,为了取得全日制大学的学位,根据学校提出的要求,不向相关部门通报学校的违法招生、违法学校。

从现实上看,中国的非学历高等教育、继续(成人)学历教育比全日制学历高等教育的社会认知度低。 这是因为整个社会更加认可全日制学历教育,是“学历社会”中必然存在的问题。 很多受教育者根据能获得什么学历选择教育,对于不能发行国家承认学位的非学历高等教育,即使能给予受教育者优质的非学历教育训练,但没有学历也不容易获得生存和快速发展的空间,因此他们是全日制学 招生混乱源于此。

随着高等教育进入普及化的时代,社会也从“学历社会”走向“能力社会”,非学历高等教育不应该走学历教育的道路。 实际上,给予教育者学位的非学历教育不能“回报”,如果集中精力提高非学历教育的质量,就应该更加尊重。 “中国教育现代化2035”提出建设服务全民终身学习的现代教育体系。 在实现中国教育现代化目标的过程中,非学历高等教育必须找到自己的定位。

(作者是21世纪教育研究院院长)

标题:普法:非学历高等教育要找准自身定位 地址:http://www.leixj.com/pf/2021/0104/22678.html

下一篇:普法:点亮孩子的好奇心