热点:对“造谣博流量”须追究到底网络法治频道

本篇文章978字,读完约2分钟

最近,一个视频在网上播放:一个身着监护人的男性当众拿着锦旗,点名送给某老师,写了两行大字。 “我可以告诉你什么? 请叫我监护人第一名”。 视频引起关注后,当地教育局回应,视频完全是虚构的,有关的学校和老师都是凭空捏造的。 警察也跟进解决,现在假人依法被传唤。

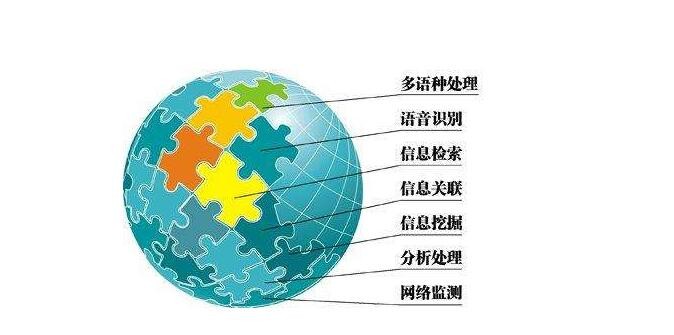

我们经常说“有图有实”,但根据过去的思考,录像应该进一步提高新闻的真实性。 但是随着短片时代的到来我们发现声画的组合反而很难分辨谣言。 如上所述,时间、地点、人物等信息要素齐全,家庭学校责任不平衡引起的矛盾也客观存在,如果主流媒体的专业证据和相关部门没有亲自散布谣言,可能很难知道真伪。 在短篇视频平台上,这种真实的谣言很多。 看到包装简陋的“假靳东”“假董卿”欺骗粉丝,不难想象仿真程度这么高的假视频欺骗了多少网民。

从现在的各种传闻来看,不仅制造者深刻理解传达规则,可以自由使用技术手段,还可以看到“选题”继社会热点之后,“问题点”戳中现实痛处的代间特征。 疫情时,他们炮制防疫秘方,夸耀抗瘟神药。 一到毕业季,就一点一点地找房间流泪,出现在加班崩溃的“打工”中。 最近,“父母作业”成为了社会关注,“失职教师”成为了录像的主角。 这种优势会更隐蔽谣言,但负能量会更大。 客观地说,很多谣言确实有“现实原型”,但基本上是支流,也是极端的例子。 散布谣言的人不断渲染,产生了支流成为主流的错觉,有意地加剧了社会矛盾。

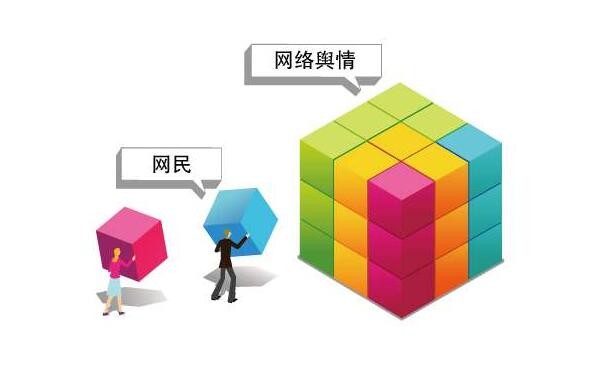

当今社会处于深刻的转型期,社会矛盾林总总,利益需求多而杂,煽动性谣言大,只会增加人们内心的不安感和不明确性。 对此,我们应该保持高度的警惕。 统计现在很多谣言,除了别有用心,大部分是为了利益故意编造的。 以短片谣言为例,巨大的驱动力是流量可以明确地改变标价。 根据业界相关人士的反馈,粉丝达到1万人左右后,商业合作就来到了。 5万粉丝的视频博主,一个广告估计达到3万5千美元。 再直播一点带东西的话,月收入就不比城市白领少。 有了真金白银的诱惑,有点博主忘记了行动和法律,变成了制造坏消息的方法。

“不要听。 不察言观色,善恶难分。 善恶不分,一团糟。 ”自古以来,人类一直受到谣言的困扰。 日新月异的网络技术又加强了谣言,我们应该提高警惕,同时提高应对谣言的能力和水平。 只有不断完善法律制度,采取多项措施,最大限度地压缩谣言的繁殖空间,才能对整个社会负责。 (崔文佳)

标题:热点:对“造谣博流量”须追究到底网络法治频道 地址:http://www.leixj.com/gy/2021/0328/44214.html