热点:我国生态环境责任与赔偿亟待立法规范

本篇文章2875字,读完约7分钟

核心阅读

经过近五年的实践,我国生态环境损害赔偿制度改革和公益诉讼已经进行了全面的制度探索,积累了比较成熟的实践经验,环境风险预防和应对责任由相关法律和配套制度规定,提高了突发环境事项的应对能力,为法律上升奠定了基础

□法制日报全媒体记者郄建荣

生态环境损害赔偿制度是中央生态文明体制改革的重要组成部分。 从年开始,中国生态环境损害赔偿和公益诉讼已经付诸实践,在制度设计和社会实践层面,生态环境损害赔偿制度都取得了突破性进展。

中国工程院院士、生态环境部环境规划院院长王金南长关注生态环境责任和赔偿问题,并从头到尾参与了该制度的研究与设计。 最近,王金南在接受《法制日报》记者采访时明确表示,作为全国人民代表大会代表,他向十三届全国人民代表大会三次会议提出了“加快开展生态环境责任和赔偿立法的建议”,中国尽快承担生态环境责任和赔偿

公司的生态环境损害责任必须落实

记者:为什么要开展生态环境责任和赔偿立法?

王金南:生态环境损害赔偿制度化是贯彻大生态文明思想,严格执行十八大和十八届三中全会提出的生态环境损害赔偿制度的要求,是十九届四中全会关于落实生态环境损害赔偿制度,实行生态环境损害责任终身追究的具体实践

年,我国开始试行生态环境损害赔偿制度。 年12月17日,中央办公厅、国务院办公厅颁发了《生态环境损害赔偿制度改革方案》。 该制度试行以来,各地出台了生态环境损害赔偿改革的实施方案,同时出台了调查、协商、资金管理、修复及效果判断等辅助改革制度。

年以来,《最高人民法院环境民事公益诉讼案件审理适用法若干问题的解释》、《最高人民法院最高人民检察院检察公益诉讼案件适用法若干问题的解释》、《最高人民法院关于审理生态环境损害赔偿案件的若干规定(试行, 在立法上,海洋环境保护法和土壤污染防治法对海洋和土壤生态环境损害提出了赔偿的要求。

但在实践中,有点地方政府长期习惯于“一刀切”的条款管理公司,定期审查、定期检查等方法实际上削弱了公司的主体责任,恶化了政府的监督管理责任,企业广告主体责任和政府监督管理责任的界限很清楚 有些地方存在着“保姆式政府”的管理模式,公司污染造成的巨大损害最终由政府和社会埋入,这些都要根据生态环境责任和赔偿立法等待处理和规范化。

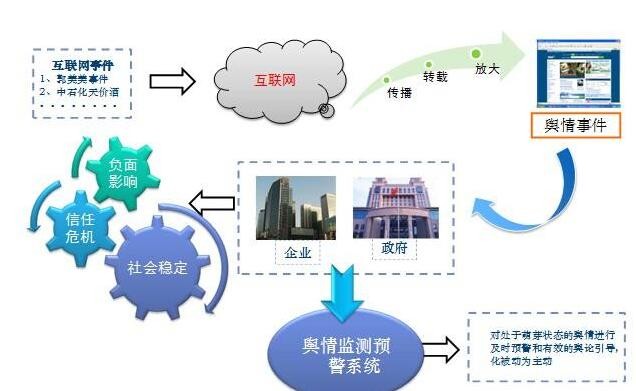

现在实施中的生态环境损害赔偿制度和环境公益诉讼制度的改革,在实行事后赔偿责任中很重要,忽视了事前风险预防意识的确立,生态环境损害赔偿资金的采用是事前风险预防控制和事后污染修复被人为分割,制度的“碎片化”“孤岛化”

另外,生态环境损害赔偿制度涉及赔偿和修复的责任负担,因此关于权利人、义务人、诉讼规则等民事基本制度和司法诉讼等几个事项,根据立法第8条和第9条的规定,民事基本制度和司法诉讼相关的一些事项制定了法律 因此,有必要立法巩固生态环境损害赔偿制度改革的成果,使改革制度化和常态化。

另外,法律、司法解释和改革文件从不同的立场规范了生态环境损害的赔偿和修复,但缺乏统一性和协调性,行政管理和司法实践存在矛盾和冲突,不利于生态环境损害赔偿请求事业的顺利开展,需要通过统一立法进行整合。

生态环境损害赔偿方案有900多项

记者:具备生态环境责任和赔偿的立法基础和条件吗?

王金南:经过近五年的制度和实例实践,我国生态环境损害赔偿制度改革和公益诉讼已经进行了全面的制度探索,积累了比较成熟的实践经验,环境风险预防和应对责任在相关法律和配套制度中规定,突发环境事项的应对能力提高

首先,法律依据和诉求充分。 十三届人民代表大会三次会议通过的《中华人民共和国民法》在第七编第七章专门采用七条法律条款,对环境污染和生态破坏责任的侵害作出了法律安排。 民法典为建立生态环境责任和赔偿制度奠定了坚实的法律基础并提出了加快制定生态环境责任和赔偿法律的要求。

二是制度体系逐渐成熟。 我国已经初步建立了生态环境损害赔偿的制度体系。 全国31个省(区、市)发行了生态环境损害赔偿改革实施方案,推出了损害调查、赔偿协议、诉讼规则、修复判断、资金管理等配套制度。 与生态环境损害赔偿制度密切相关的环境公益诉讼制度也初步建立。 民事诉讼法、最高人民法院、最高人民检察院的“两种解释”等制定了检察机关和社会组织提起环境民事公益诉讼的规则。 目前生态环境损害赔偿的制度复印件已经基本完整,具备了上升到法律的基础。

三是环境风险责任的决定。 环境风险预防和应对责任由环境保护法和大气污染防治法等单行法大致规定,通过《突发环境事件调查解决法》、《突发环境事件新闻报告方法》等辅助制度进行公司的环境风险判断、调查、警报、新闻报告、事件调查处理等具体事业 年实施的土壤污染防治法对企业事业单位的土壤污染风险防治责任作出了更系统的规定。 从总体上看,环境风险预防和应对责任基本健全,需要统一环境风险预防和损害赔偿责任,构建系统的预防和修复责任体系。

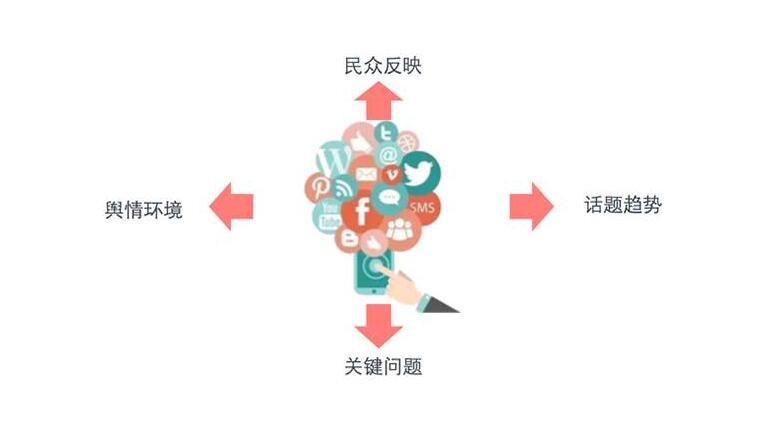

四是样本实践积累充足。 从年到年末,全国各地开展了900多起生态环境损害赔偿事件,赔偿金额接近30亿元。 近年来,环境公益诉讼案件也呈爆炸性增加趋势,例子突破万件。 在环境风险防范和事件应对方面,2006年至年间,中国发生突发环境事件6000余起,年突发环境事件总数比2006年减少67.9%,事件数量呈每年减少趋势,环境风险防范能力稳步提高。 许多实例实践为开展生态环境责任和赔偿立法奠定了比较坚实的实践基础。

五、有值得借鉴的成熟海外经验。 其中,欧盟制定了《环境责任指令》,欧盟成员国纷纷转变为国内法,但由于无法在欧盟一级建立资金保障制度,欧盟各国的损害赔偿实践不好。 这些区域外的经验和教训可以为我国的生态环境责任和赔偿立法提供重要参考。

必须改变保姆式政府的管理模式

记者:通过制定生态环境责任和赔偿法能处理那些问题吗?

王金南:可以建立立法系统化的生态环境责任制度,严格执行企业广告主体责任和政府监督责任。

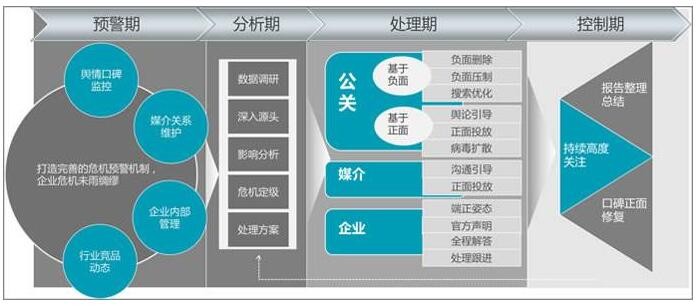

开展生态环境责任和赔偿综合立法的目的是建立生态环境事件“防范事先风险——事件中比较有效的应对——事后赔偿的成立”的全链管理模式,通过合理的金融制度设计落实公司风险防范的主体责任,建立“乳母式政府”的管理模式

具体的制度构建包括主体制度和补助制度的大部分。 其中,主体制度是建立公司和政府生态环境风险防范、事件中应对、损害赔偿事业中具体职责和事业程序等实体和程序规定,辅助制度是为了保障责任确立和赔偿顺利开展而制定的辅助设计。

主体制度复印件主要包括确定企业事业单位和其他生产经营者的生态环境风险预防、事件应对和事后修复责任。 确立生态环境相关主管部门在生态环境风险预防、应对及索赔事业中的职责。 确定企业事业单位和其他生产经营者、生态环境主管部门生态环境风险预防、事件应对和损害修复的具体事业程序。

补助制度复印件包括健全的生态环境风险和损害判断制度。 建立环境责任保险、责任基金等社会化资金保障制度。 完全生态环境风险损害的新闻公开和公众参与制度。

如果一步一步制定生态环境责任和赔偿法个别法有一定的困难,建议也可以先制定《生态环境责任和赔偿条例》。

标题:热点:我国生态环境责任与赔偿亟待立法规范 地址:http://www.leixj.com/gy/2021/0202/33393.html