热点:可移动文物有了"身份证" 文物追溯添利器

本篇文章1214字,读完约3分钟

法制网络新闻见习记者孙燕

4月7日,首次全国可移动文物调查成果新闻发布会在北京举行,国家文物局发布了首次全国可移动文物调查实务报告和数据报告。

从2012年到2012年,国务院统一部署才开展了全国可移动文物调查。 到年底,全国31个省、自治区、直辖市都通过人口普查检查,人口普查实务总体完成,建立全国统一的可移动文物清单和收藏品新闻库,将来逐渐向社会开放,为公众提供更丰富的文化服务

发布会的现场

国务院第一次在全国可移动文物调查领导小组的副领导、国家文物局局长刘玉珠在发布会上公布了调查事业的第一成果。

刘玉珠表示,人口普查统计全国可移动文物共计10815万件/套。 其中完成注册备案的国有可移动文物2661万件/套,实际数量6407万件。 人口普查全面查明了中国国有可移动文物的家园底蕴,建立了各省级文物资源目录和文物资源地图。

人口普查中发现了新的重要文物。 人口普查期间,全国新发现的新认定文物共计708.4149万件/套。 其中故宫博物院新注册重要甲骨文文物,社会科学院考古所整理注册的考古出土文物超过10万件,山西省运城市青龙寺发现的《永乐南藏》经书,武汉大学、厦门大学、山东大学在调查中各种文物数万件,新疆生产建设

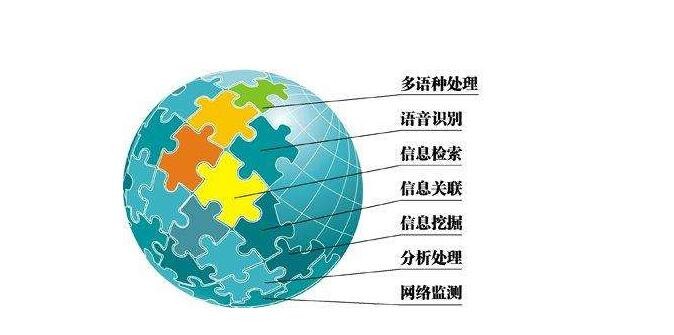

刘玉珠介绍说,人口普查建立了文物资源数据库和文物身份证制度。 人口普查收集了27条收藏单位新闻和15条文物基础新闻,建设国家文物资源数据库,登记文物照片5000万张,数据总量超过140tb,全国文物大数据体系基本建设。

人口普查按照统一标准为每个文物授予永久、唯一的22位数数字代码,建立文物实物、收藏文件、电子新闻相关一体的“文物身份证”代码和数据管理系统,实现文物资源标准化、动态化管理

刘玉珠介绍说,人口普查制定了文物收藏登记规范,确立了十余项标准,文物定名、断代、计量、分类等15个核心复印件首次实现了全国一体化。 调查期间,全国累计进行各类培训11741次,培训人员28万人,比较有效地促进了专家的培养和储备。

人口普查初步建立了可移动文物数据社会服务和共享机制。 人口普查期间,各地举办了1901个人口普查相关展览会,展示了35.7万件文物,参观者总数达到1.5亿人。 人口普查建立全国可移动文物登记网,将登记文物的基本新闻和照片向社会公开,提供查询、检索等服务。 目前各地向社会开放的文物资源新闻达228万件,通过人口普查建立的网络共享平台已达到向社会开放人口普查文物新闻的40.8万件。

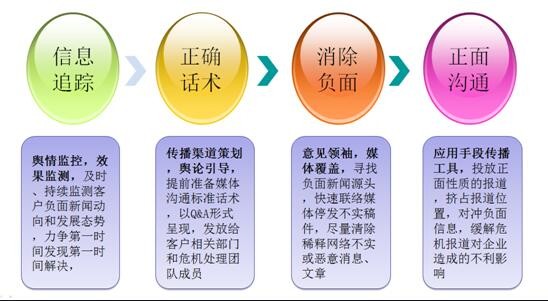

刘玉珠强调下一步工作的要点是推进各级政府在文物资源管理和文物保护方面的责任,加强基础文物行政部门在文物管理方面的功能。 二是建立涵盖不可移动文物和可移动文物的文物登记制度,加强文物资源管理。 三是创新资源利用手段,促进文物利用。 促进大规模收藏机构的文物资源和展览会流向基础博物馆,鼓励各收藏机构之间交流馆内藏品。 支持社会资源合作,开展文物内涵发掘和创造性设计,积极创新文物资源共享途径。

标题:热点:可移动文物有了"身份证" 文物追溯添利器 地址:http://www.leixj.com/gy/2021/0120/28688.html