普法:从于欢案看司法与舆论的良性互动

本篇文章1237字,读完约3分钟

法制网络特约评论家舒锐

年6月23日上午,山东省高级人民法院在该院第22审判中公开表示,上诉人受到欢乐故意伤害。 欢案二审判决:欢行为因防卫过度构成故意伤害罪,被判刑5年。 迄今为止在一审中被判处无期徒刑。

3月25日,在欢案甫报道时,引起了各界很多讨论。 根据人们讨论的事实基础,人们可能对这件事的最终结果有不同的心理期待,哪怕一点法学专家对这件事的论断也有明显的差异,但在这些意见的分歧乃至相互讨论的舆论中,欢及其对母亲的认同

事实上,这种同情源于每个人对情报事情的代入感,人们开始质疑法律没有人性吗? 当一个事件引起如此强烈的民意反对,普遍感觉到一个事件的结果与大众所认识的自然公平正义观有很大的偏差时,司法机关是否认为自己没有实现比较有效的公开和释法导致了大众的误读,事件本身是否有错误的评价

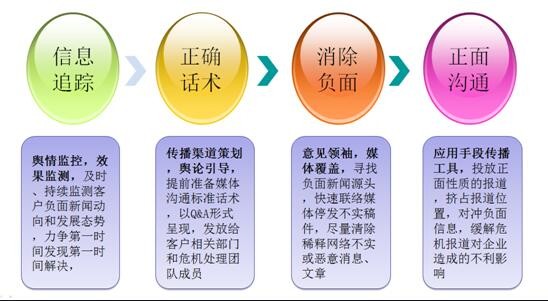

如果案件有错误评价,就需要依法纠正。 毕竟,中国日益完善的法律体系中有纠错机制。 二审和审判监督程序的存在价值正在纠错中。 除此之外,有必要向公众明确以透明、公开的方法进行新评价的依据和理由,不要让公众陷入新的误解,创造司法和舆论良性互动的气氛。 实际上,欢案报道后,相关司法机关与舆论的这种良性互动可以说是圈外的。

事件报道的第二天,二审法院进行了情况通报,表示“根据法定程序审理”。 最高检察院也宣布了。 向山东阅卷部门派遣人员,听取山东省检察机关的报告,全面审查事件的事实、证据。 审判前一天,山东检察、纪委、警察公布了此案的有关当事人和处警察的调查解决情况。 审判当天,二审法院通过直播全面公开审判情况,最高检查在二审审判结束后,用“回答记者的提问”的方法回应了舆论的关心。 这使人们感到公平正义总是在路上。

判决当天,二审法院直播判决情况,发表判决书全文,通过“回答记者的问题”的方法,舆论关注的核心问题,特别是这个事件最核心的三个问题——欢的行为是否具有防卫性质,正当防卫还是防卫过度,量

由于在事件中欢母子陷入了进行中的非法入侵,欢有防卫意图,防卫行为与非法侵害者进行了对比,法院认定欢具有防卫性质。 由于债权人没有携带器具录用,欢持刀警告后,债权人没有实施强烈的攻击行为,但用欢持刀连续刺伤4人,1人死亡,2人重伤,1人轻伤,因此法院认定为防卫了欢。 在量刑方面,法院考虑到防卫法定减轻的方案,考虑到受害者有高利率贷款、非法拘留、严重侮辱等过失乃至违法行为,最终做出了5年徒刑的判决。

在此案的二审阶段,各级司法机关不仅倾听各方的声音,还以适当的方式公开事件新闻,回应舆论的关心。 从欢乐案的最终结果也可以看出,这一判决以法律为基准,一边维持司法的定性,一边融入法律之情,以能看到公平正义的方式被公众感知。

“天理、国法、人情”是公众衡量公平正义的最直观的标准。 在二审阶段,各级司法机关总是站在群众的立场上,比较心态,改变主意,客观评价欢乐和讨债的行为,最终出现在案件的审判结果中,这种“服从国法,有温度,有道理”的审判结果得到了人民群众的同意和尊重

标题:普法:从于欢案看司法与舆论的良性互动 地址:http://www.leixj.com/pf/2021/0108/24399.html