普法:村规民约中的“罚款”问题

本篇文章2781字,读完约7分钟

□田成有

在地方立法中,如何看待村规民约“罚款”的合法性问题很有意思。

现在,许多村规民约存在“合法性危机”,与法律法规有很多冲突。 比如农村外媳妇的女儿要收回土地,上门女婿不能部分。 本村寡妇不能继承其他村夫的遗产。 在人身权、财产权问题上,权利义务是错误的。

村规民约的口号性、普及性太浓,或者“霸气”足够,一定会受到惩罚。 有惩罚,罚款滥用,没有合理设定明显违反法律的禁令和处罚。 与国家规定的罚款金额相比,自己国家法的数倍以上的罚款、罚款范围被泛化,甚至被罚款。

根据《村委会组织法》的规定,“村民自治章程、村规民约和村民会议或者村民代表讨论决定的一些事项不得抵触宪法、法律、法规和国家政策,不得有侵犯村民人身权利、民主权利和合法财产权的复印件 根据《行政处罚法》的规定,法律、法规和规则以外的规范性文件不得设定行政处罚。 这些规定对村规民约的处罚规定构成了重大限制,无疑挑战了处罚的合理性、合法性和比较有效性。

罚款是专业的法律用语,是行政机关对行政违法行为强制征收一定量的钱,剥夺一定财产权的制裁措施。 这种处罚只能由法律规定,村规民约是农村村民自我管理、自我教育、自我服务的一种方式,无权设定对公民的处罚。

罚款维持村规民约违背了制定村规民约的初衷,容易发生两种情况。 一是拒绝惩罚,拒绝惩罚容易诱发双方的理性,使矛盾更加激化,问题更多,一是认识惩罚诉诸法律,罚款没有法律依据,因此难以得到法律支持,无法执行,影响村规民约的权威,村庄

对于长年在外谋生的村民和不想受到处罚的“通俗易懂的人”来说,知道自己的心是不合法的,如果受到处罚就不愉快,不愿意,如果不接受就向法院起诉,容易被说“不遵守规则”和“不让步”

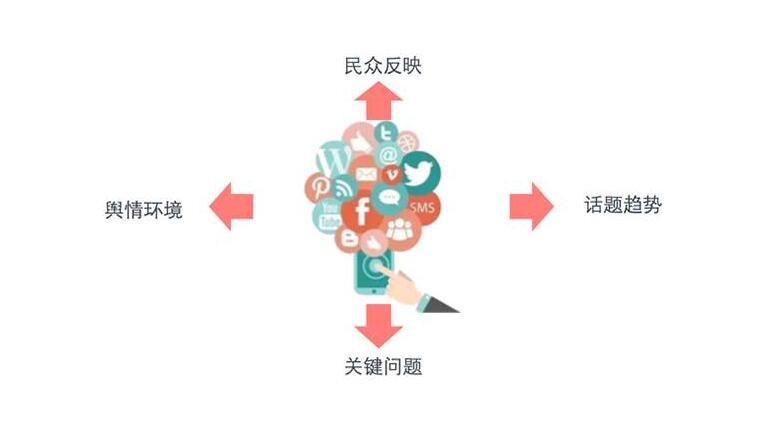

处罚之所以能够实施,是因为村民乃至被处罚者本人对村规民约的认可,处罚尺度被认为是村民接受或同意的合同,另一方面迫于舆论的压力。 结果,因为世世代代住在这里,所以在熟人社会中,周围的舆论和自己的“面子”很重要。 违反大家承认的禁令,拒绝处罚,容易被集体开除。 另外,实施违法处罚,村干部的权威也发挥决策性作用,如果村子里缺乏“强者”,或者干部正派、不公平、强硬的话,有可能无法处罚。

另外,处罚决定的制定过程,妙招和做法也非常重要,表面是村民自治组织的单方面决定,但有时是双方谈判游戏的结果,具体实施处罚时又硬又轻,村干部只是维持禁令的认真性和自己的权威。 因此,通常很少村民不服处罚向政府申诉或向法院申诉。

在某种程度上,处罚也起着帮助政府管理的作用。 结果,镇政府、法庭、派出所的人员有限,管辖事务多,出于“比较有效”和“有用”的考虑,政府对村规民约中一些合理不合法的规定,在某种程度上有同意和让步,对不合法的村庄。

对于罚款金额过高的问题,政府曾经要求按照法律规定的标准将罚款金额限定在上位法的幅度,村民们认为罚款减少后违法价格会变低,村规民约会浪费,成为应对和装饰品。

中国的法治基础比较薄弱,法律就像“以城市为基准,参照西方”的外来知识和制度,在国家法大规模进入乡村之前,村民生活在自己特有的民俗习性、村规民约的控制中,而国家法是后来的知识,难以理解

此外,在现实生活中,国家法律供给不足和乡土社会实际诉求的不匹配比较明显,在国家法制统一的大体上下,法律只能设定统一的标准,而中国各地区迅速发展不平衡,这种统一的标准符合所有地方 这是因为如果国家法律脱离实际,不能满足乡村管理的实际需要,村民们自然会抵制、拒绝法律。

法治社会需要多层次、多行业的合作管理。 说农村的事不大,说不小,村规民约作为介于法律与道德之间的“准据法”自治规范,是推进村民自治、创新农村管理的比较有效的载体,是村民自我管理、自我教育、自我服务、自我约束的行为

从某种意义上来说,可以把村规民约理解为社会契约,但与通常的民事契约并不简单。 民事合同的成立是以双方的意志自治、平等同意为前提的,因此村规民约是各种不同合同主体的政治权利交错和游戏的结果,不是单纯的个人权益交换,而是基于程序上所有合同主体同意的结果,而是基于某种民主程序 这样,村规民约不能等同于经济合同。

本质上,村规民约是自愿的社会契约,从定位上讲是介于国法和家规之间调整成员关系的民间法,有效的不是自上而下的国家公权力层授予,而是基于自下而上的民主程序上的“同意权力”,是共同的

今后,另一方面,政府不能制定村规民约模板,积极进行诱惑和规范,进行严格的关闭和审查,不审查备案,不办理备案审查手续的村规民约无效。 另外,村规民约中应该废除所有歧视颜色和违法复印件,确保村规民约复印件的制定的合理性,与行政法规和现行法律密切相关。

另一方面,村组织在事后不是简单的惩罚,而是扭曲惩罚性托管的粗鲁思考,为了提高村规民约的公共说服力,通过实践,根据普通民众和村、社区干部的工作方法,处理案件的搜查法、问题用法,解决矛盾

法律是“制定”,也是“同意”。 立法时,我们热衷于从书的合理水平制定、讲究,一般方法是参考、移植、复制,从党和国家的政治高位、政策要求、普遍情况、甚至根据领导意见立法,从社会习性和其他社会规范 立法者必须反省和研究过度合理的“制定”或“设计”的成分,重视“告示”和“同意”的可能不是“高、大、上”,但非常“接地气体”。

实际上,立法不能简单地完成复制和外来移植。 许多成功和失败的立法实例表明,无论立法过程重新民主化,立法动机和意图好,如果赞同任何有用的社会规则,不凝练,很可能会造成法律多但秩序少的情况。

在迅速发展的不平衡、文化不同质量的社会中,国家法不能考虑所有乡土的实际情况。 另外,越往下走,就越是基层,面临的问题就越具体。 法律在还没有经历当地化的熟悉和接受之前,还只能说是舶来品。 不知道的感觉和异质性很强,国家法还没有内化在村民心中相信的生活逻辑中的情况下,没有国家法的大体、规定、落地,无法扎根的情况下,法律实施的效果可能与期待相差甚远。

中国现实的国情,村规民约这样规定,完全是因为实用。 法律不能脱离人们的实际生活。 也就是说,人们说的“不太奇怪”是人们是规范的统治者,规范的目的是为人们服务。 科学立法必须服从客观现实。 立法者必须从书的世界转移到现实世界,收集和研究村规民约是如何留下、传承和迅速发展的。 它们是好的,良性的,有益的,它们是坏的,恶性的,必须进行认真的分解,鉴别。

当然,村规民约终究只作用于某个村寨,在某个狭窄地区,以整个国家为调整对象没有普遍意义,这是国家在立法时使用民族区域自治立法的通融权进行处理,减少国家法和乡土社会的背离问题等可行的方法

如何为乡村提供比较有效的社会治理? 取而代之的是,完全同质化吗? 还是允许一定的突破? 现代法治怎么去乡下? 如何摆脱生活在“卡”中的困境? 立法者需要智慧,思考这样的问题确实很有趣。

标题:普法:村规民约中的“罚款”问题 地址:http://www.leixj.com/pf/2020/1223/18301.html

上一篇:普法:重新认知“经验法则”

下一篇:普法:网约车出了事故如何办