热点:治理“假证问题”要强化国家监管

本篇文章2021字,读完约5分钟

目前,社会上出现伪证,很大程度上与监督管理不善有关,也反映了国家认证能力和国家监督管理能力之间存在不平衡的状态。 因此,有必要加强国家社会秩序的维持、矫正能力、对个人和团体行为的约束能力。

4月1日《人民日报》以《记者街头探假证》为主题发表的调查报道显示,江苏苏州有点人力资源市场周围,不少人通过发行名片、贴广告、制造销售伪证而非法获利。 报道刊登后,苏州市在全市展开了打击三假(假印章、假公文、假证明书)的特别整顿行动。

4月29日,据人民日报报道,上述报道发表的第二天,苏州市主要领导人召开会议,安排就业。 近半个月来,苏州公安已经摧毁了6个制假所,销毁了17起三假刑事案件,逮捕了41名嫌疑犯。 另外,当地警察全面调查后发现,确定在街头进行伪证分工,形成了非法的利益链,一部分系统地工作。

认证能力与监督管理能力不平衡

为什么会发生这种情况? 从新闻经济学的角度来看,市场天然认为存在新闻不对称的问题。 由此,不同行为主体之间的交易价格急剧增加。 比如一家公司需要招聘会计从业者,相对于应聘者有会计从业能力,公司实际上的报纸劣势应聘者为了获得这个岗位,可能会虚构相关员工的经验,夸大自己的职业能力,公司 证书成为公司进行人员筛选的重要依据,应聘者是否持有会计业务资格证书、注册会计师资格证书等国家认证的证书成为比较有效的信号。 通过这些信号,公司可以从众多应聘者中选择符合职场诉求的员工。 从这个角度来说,证书是处理市场新闻不对称的比较有效的机制。 从社会治理的角度来看,完善的认证体系意味着国家有能力比较有效地识别市场主体,降低市场主体之间的交易价格。 因此,国家认证能力越强,市场主体之间的交易价格就越低。 由此,能否建立完整的认证系统成为国家认证能力的重要体现。

但是,国家认证能力不能单独发挥作用。 如果只有国家认证能力,缺乏国家规范的监督管理能力,完善的国家认证系统也会带来同样的副作用。 这中间的逻辑不太复杂:国家认证(特别是一点资格类认证)意味着对某种主体进行行政许可,取得相应的国家认证意味着被认证主体从事某种特定的行为,从而获得特定的利益。 比如取得学生证,意味着行为者可以在很多景点享受半价的折扣。 取得汽车驾驶执照意味着行为人有资格驾驶相应型号的车辆,应聘相应的岗位。 在这样的制度结构下,如果相应国家的监督管理不足,就会有点行为者购买伪证。 有诉讼就有供给,随之出现社会上制作、销售伪证的行为。 就像媒体报道的苏州:最近,在苏州的部分人力资源市场周围,有不少人推出名片、贴广告,向求职者出售假证。 据媒体报道,执法人员在某制假设施没收的制假设备,伪证假章上整整安装了三皮卡车。

当然,这个问题在全国范围内并不少见。 笔者以前也听说过学生购买假的英语四六级证书、计算机证书,在自己的简历上加亮点。 实际上,这反映了在现在的社会管理过程中,国家认证能力和国家监督管理能力之间存在明显的不平衡状态。 另一方面,国家的认证能力提高得很好。 身份证、学生证、毕业证、各种资格证已经成为人们生活中不可缺少的东西。 市面上销售的各种伪证也从反面说明了国家认证能力已经得到了社会认可,人们已经习惯了把资格证(即使是伪证)作为说明自己专业信息、就业能力的比较有效的手段。 另一方面,国家的监督管理能力还不够。 对于伪证问题,国家缺乏相应的执法监督管理,出现了一点不法分子利用互联网制作、销售伪证,对正常的国家认证系统产生非常坏的负面影响,劣币驱逐良币的问题,国家认证系统的公共说服力

加强监督管理,标本兼治

笔者认为,当今社会发生伪证事件与国家监督管理不充分有很大关系。 关于伪证问题的管理,笔者认为有必要加强国家的监督管理能力,即维护国家社会秩序、矫正能力、对个人和团体行为的制约能力。 其意义是改变个人和团体的行动,使其行动符合国家制定的规则。 为了管理伪证问题,执法机构要求能调查制作、销售、购买伪证的行为以维持国家认证系统的正常运行。

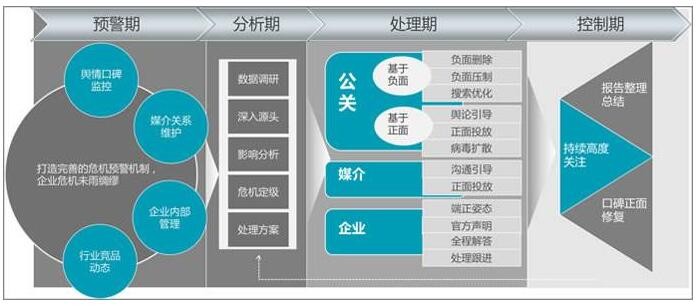

从 管理方法来看,加强国家监督管理一般分为常规管理和运动式管理两种,前者可以从制度化开始,实现监督管理的稳定化,后者首先采用突击检查、专业维修方法。 从苏州伪证问题的调查过程中,当地采用的是突击检查集中维修等运动式管理手段。 这种方式并非毫无价值,但采取这种措施反映了苏州当地执法机构在常规检查、长期机制方面缺乏相应的制度,容易陷入一阵风臼中。 笔者认为,为了实现比较有效的管理目标,在各地管理伪证问题上,其实应该强调长期工作、标本兼治。 从政府的角度来说,有必要加强日常监督管理,强调部门合作,提高对伪证供给的打击力度,形成长期机制,防止伪证复活。 另外,从诉讼的立场出发,提高对哪个购买采用伪证者的惩罚力,从源头清除伪证的生存土壤。 最终,通过提高监督管理能力完善国家认证能力,进一步规范国家认证体系,真正为人民群众的生产、生活提供便利。

(作者是清华大学社会科学学院博士研究生)

标题:热点:治理“假证问题”要强化国家监管 地址:http://www.leixj.com/gy/2021/0405/46140.html