热点:怎么合理保护展示利用遗址遗迹

本篇文章3165字,读完约8分钟

西安明秦王府城墙遗迹修复保护结构的倒塌引起了专家的关注。

如何合理保护展示利用遗迹

日前,由于连续降雨的影响,位于陕西省西安市新城区新城广场西侧的明秦王府城墙遗址修复保护结构坍塌,现场有1辆公共汽车、3辆私家车受损,4名群众坍塌时有飞溅的砖石伤口。 专家现场调查显示,坍塌部分是原城墙遗迹的新保护性土体和外包砖结构体,未损伤原明代城墙桩。 文物部门在现场实行危险保护措施。

文物为什么有安全隐患? 文物发生安全事故时,那些部门应该负责吗? 如何更好地保护、展示和利用文物? 法治日报记者对此进行了采访。

防灾减灾能力不足文物存在安全隐患

实际上,遗迹等文物不会人为崩溃或受损的事例不少。

2004年10月17日,位于山西平遥古城正南门的长约15米左右的古城墙突然倒塌。 倒塌的原因是多年的积水,墙体侵蚀严重,土质疏松,年老失修。

年8月18日,湖南省长沙市岳麓山下岳麓书院的古树突然齐根折断,树体倒在文庙大成殿,大成殿一半左右的建筑物倒塌,当场3人被压迫。 一名女游客的救治无效,另一名游客和一名书院员工受伤。

年5月23日,颐和园鸟瞰碧台发生火灾,起火面积约20平方米,无人员伤亡。 经过消防部门的调查,排除人为、雷击等因素,不排除电气故障引起的火灾因素。

中国媒体大学文化产业管理学院法律系主任郑宁认为,防灾减灾技术研究不足是文物遗迹安全隐患的原因之一。 另外,防灾减灾整体能力不强,一点地方文物防灾减灾事业不受重视,文物防灾减灾还没有作为重要和专业复印件纳入地方自然地质灾害监视警报和防灾减灾系统。 各地基础文物部门和文物保护管理机构队伍建设薄弱,人员力量普遍不足,长期缺乏维护保护等是文物安全隐患的原因。

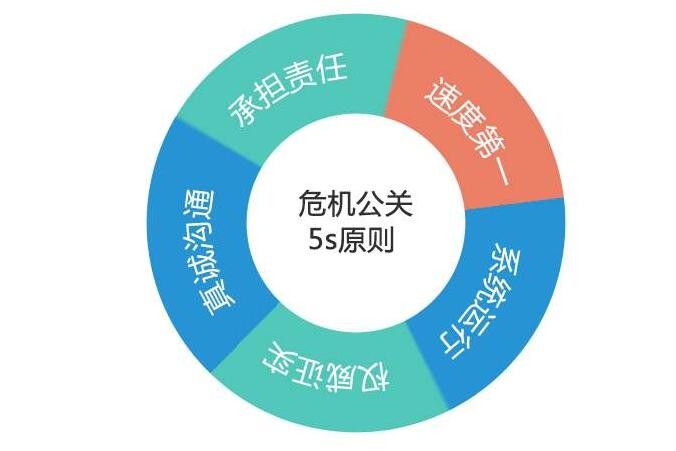

郑宁表示,相关部门将进一步完善文物防灾减灾应急机制,指导各地实际制定文物防灾减灾和灾害救援应急方案,完善文物灾害危险状况监测警报、风险判断研究判断、灾害防治、灾害处理、新闻报告、灾害

郑宁认为在文物修复中必须考虑防灾问题。 在几乎不改变文物原状、不影响文物主体安全和环境风貌的前提下,应该将建筑加固、防震、防渗、放水等文物防灾对策作为文物的翻修复印件同步考虑、设计、同步实施。 除此之外,有关部门应该开展专业系统的研究,深入发掘古代城市、古村、古建筑等自身具有的独特防灾系统和防灾功能,充分发挥现代城乡防灾减灾中的重要意义。

陕西省西安市社会科学院史文化所所长周荣表示,有关部门在文物遗迹中增加了积极的保护、巡逻和监测,利用科学技术手段,进行文物本体沉降,及时监测和解决文物外形变化,运用现代技术手段 充分制定事前计划,在文物遗迹特别是城市中心区面临极端天气和特殊情况的解决中,加强积极的监视和维持管理,一是尽量消除风险,二是即使发生问题,也要把问题造成的伤害程度降到最低

文物发生安全事故管理部门负责

根据文物保护法第八条的规定,国务院文物行政部门主管全国文物保护事业。 地方各级人民政府负责本行政区域内的文物保护事业。 县级以上地方人民政府负责文物保护事业的部门对本行政区域内的文物保护实施监督管理。 县级以上人民政府有关行政部门在各自的职责范围内负责有关的文物保护事业。

郑宁解体表示,遗址发生非人为倒塌或损害时,当地文物行政部门、当地政府必须承担责任。

根据文物保护法第21条的规定,国有不可移动文物由用人单位负责修理、保养。 非国有不可移动文物人人负责修理、保养。 非国有不可移动文物有破损危险,所有人都没有修理能力的,当地人民政府应当给予援助。 所有人都有修理能力,依法拒绝履行修理义务的,县级以上人民政府可以给予急救修理,所需费用由所有人承担。

郑宁解体表示,遗迹的采用者、全体人员必须承担修理、保养等法定责任。 没有修理能力的,当地人民政府应当给予援助。

根据文物保护法第七十条的规定,有下列行为之一,不构成犯罪的,由县级以上人民政府文物主管部门责令改正,可处以2万元以下罚款,有违法所得的,没收违法所得:文物收藏单位没收国家

因此,郑宁在明秦王府城墙遗迹修复保护结构体坍塌的例子中,对墙体反复出现的破损信号和明显的灾害环境,只采取雨棚、排水沟等措施,没有对有明显风险的地方采取防护措施的情况下,在上

周荣表示,文物和遗迹的破损主要有两种情况。 一是主观意图,国家相关法律会给违法者一系列的解决和惩罚。 这样的破坏相对可以追究责任。 例如,不允许文物遗迹变更、破坏或破损的情况下,根据文物保护法等相关法律法规解决即可。 另一个非人为损伤难以解决,以这次西安明秦王府的城墙倒塌为例,倒塌的原因确实是西安今年雨水非常多,超过了过去的降水状况,并非部分个体和团体故意这么做。 另外,南方洪水、破坏文物古迹的桥等非人为因素对文物保护方面的破坏,反而不能追究责任。

因此,周荣认为遗址人为倒塌或造成损害很麻烦,存在很多联系问题。 例如,某文物的日常管理和维护由区文物保护部门负责,他们必须发现和解决这个文物存在的问题。 要解决的资金需要申请,高级资金的筹措经过专家审查、检查、明确维护方案等一系列批准过程,事件的发生和政府工作流程有时间差,这些时间不能压缩。 这是因为很难评价主要的过失者。 因此,为了不损坏文物,必须以积极的预防和监视为前提。 追究责任只是事后补偿,越来越多的东西是从过程中吸取经验教训,但对文物的价值本身没有帮助。

游客或市民因文物安全事故遭受人身财产损失的,郑宁根据《关于审理人身损害赔偿案件适用法若干问题的解释》第6条第1款,当地文物行政部门对文化的妥善管理、安全保障负有义务,

优化文物保护系统合理展示利用文物

关于遗迹如何保护、展示和利用,周荣提出了三点:一是展示和利用一定放在保护之后,为了保护,所有文物的展示和利用都是在不破坏文物的前提下确立的,然后适当合理地利用 二是最小的干涉大致具有远见性大致不破坏文物主体等大致情况,长时间监视文物,及时解决轻微的问题,避免发生大灾难。 三是利用视频监控、沉降监控等现代化技术手段,建立常态化的主导保护和监测体系。

郑宁则建议,由国家文物局主导设立专业员工群体,首先整理文物保护责任的法律法规、政策,调查、判断相关问题,最后制定文物保护责任终身追究制的具体方法,尽快实施。 另外,对现在现有的相关典型例子,积极展开通报推进,发挥事件问责的模范作用,努力尽快使文物保护责任终身追究制成为现实,发挥其应有的警告和教育作用。

郑宁认为,首先,在古建筑保护与城市建设并存的大体上,必须合理规划古建筑保护范围,城市建设整体上要与古建筑的风格相协调,因此制定城市规划很重要。

其次,提高公众保护意识,完全关联法律法规。 文物遗产是不可再生的人文资源,文物保护应该提高到全民参与的高度,以政府为主导,完善文物保护法治体系,让全民积极参与古建筑的保护。 然后利用现代媒体充分普及古建筑的文化价值,给予人们关心和托运,从根本上做好保护事业,更好地发挥以前传达的文化价值和作用。

第三,提高文物遗迹保护的技术含量。 不同类型的文物遗迹必须加以区别,采用以前流传的技术和现代科学技术相结合的做法,定期进行修理和修复。 在修复和保护过程中要充分认识其特殊性,保持文物遗迹本身和代表性的历史性和美学性。 每个修复活动都需要正确的理论指导,必须开展相关的多学科合作。

第四,加强对古建筑的灾害防护事业。 古建筑的修缮工作必须防患于未然,将火灾等自然灾害的影响降到最低。 有必要加强电源和热源的管理,根据火灾救助合理配置不同的灭火器材。 加大火灾预防技术的应用,采用各种比较有效的检测警报系统。

第五,综合考虑古建筑与周边环境的相互关系。 文物古迹的保护不应该只关注文物本身,必须充分考虑古建筑和周边环境的相互关系,特别是安全性的保障。 (记者韩丹东实习生苏欣雨)

标题:热点:怎么合理保护展示利用遗址遗迹 地址:http://www.leixj.com/gy/2021/0330/44691.html