热点:上海首次引入公益诉讼阻击无良App网络法治频道

本篇文章1458字,读完约4分钟

□法制日报全媒体记者馀东明□法制日报实习生张若杰

姓名、电话号码、家庭住址、费用记录、身份证号码……在各种手机app上,不慎填写的个人新闻很可能被滥用公民新闻,导致侵权。 近年来,因app非法收集个人新闻而引起的事件和诉讼不断。

6月20日,上海市人民检察院专门召开公益诉讼和个人新闻保护座谈会,深入研究app非法收集个人新闻的内在原因和外在表现,部署个人新闻保护在公益诉讼行业的探索。 据此,上海检察机关通过启动公益诉讼制度,向个人新闻非法收集者透露了第一剑。

《法制日报》记者了解到,近年来,检察公益诉讼制度在生态环境和资源保护、食品药品安全行业、国有财产保护、国有土地使用权出让及英烈名誉保护等行业得到大力推进,积极维护国家利益和社会公共利益。 这次在app非法收集个人新闻行业引进公益诉讼是一种全新的尝试。

据统计,截至年底,中国读者规模达到8.29亿,网络购物客户规模达到6.10亿,其中手机网络购物客户规模达到5.92亿。 中国本土第三方应用商店的移动应用数量超过258万个,第三方应用商店的累计数量各超过1.57兆次。

在这样庞大的数据背后,有大量滥用公民个人新闻:年8月,一位读者销售了上海某酒店集团的5亿酒店会员数据,引起了社会的关注,经过上海警察的搜查,使这个职业黑客犯罪集团获得了成功。 去年,上海市网络通信抽取了当地23家app运营公司,发现在线app几乎都存在过度索取客户个人新闻的问题,要求相应的公司进行整改。

年末,根据中国客户协会发布的《100种app个人新闻收集和隐私政策评价报告书》,10种100种app中,多达91种app列举的权限被怀疑“越境”过度收集客户个人新闻。

特别是关于隐私的条款中,现在的多个手机app隐私条款很模糊,不积极向顾客展示或展示复印件是多馀的,无法访问、修改、删除客户个人新闻,与提供服务没有直接关系的个人

在今年的全国两会上,许多人民代表大会代表和政协委员建议把个人新闻纳入检察公益诉讼保护的范围。 今年的上海两会上,23名市政协委员共同提案,建议检察机关使用“检察提案”促进政府加强监督管理和推进领域自律性。

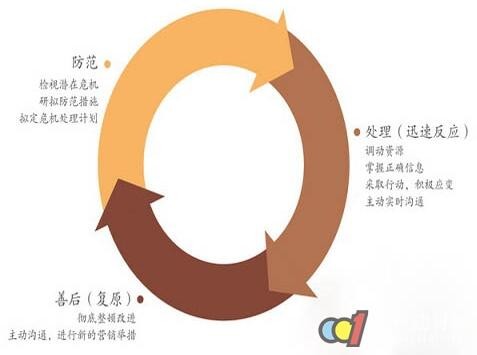

为此,上海市人民检察院上半年组织了许多基层医院组成专业小组,多次进行咨询、检查、鉴定、判断,了解留学、教育辅助、育儿、网络学校、家具、就业招聘、资产管理、网络购买等近30种app 经过整理,员工发现了一些常见的违法情况,并就收集到的问题向app开放者提出了公益诉讼检察的建议。

我们知道,调查的一些app在客户安装、注册或首次打开时没有主动警告客户阅读隐私策略。 收集和采用个人新闻、敏感新闻没有得到客户的同意。 有些个人新闻收集的必要性值得怀疑,有时有过度的权利。 客户必须打开机密新闻的部分收集权限才能采用,有时会强制取得权限。

有些app隐私策略没有单独订购,安装后可能找不到隐私策略。 各业务功能没有明确证明收集那些个人新闻,或者用“比如”“等”表达,收集个人新闻的范围界限不明确。 没有显示个人身份证号码、银行账号等个人机密新闻。

另外,app不能提供注销帐户的方法。 注销账户后,是立即删除个人新闻还是匿名化解决还不确定。 客户个人新闻的权利保障、申诉途径也没有确立。 隐私政策的时效、更新后的告知有不规范。

上海市人民检察院根据前期的调查,最近向上海某科技有限企业发行了个人新闻行业的第一份公益诉讼检察建议书,敦促该企业提出其应用店内app的完整性和规范隐私政策,保障客户的知情权、选择权,对法律

法制日报上海6月20日电

标题:热点:上海首次引入公益诉讼阻击无良App网络法治频道 地址:http://www.leixj.com/gy/2021/0322/42674.html