热点:城市内涝痼疾有无根治良方

本篇文章4528字,读完约11分钟

●最近,我国暴雨过程多,水量大,局部出现极端暴雨,略有中小河流洪水多发,区域性暴雨洪水重于多年,一点城市表现出“洪水混合洪水、洪水混合洪水”的优势。

●目前,整个内涝防治系统与现代化城市快速发展的诉求不一致,城市缺乏现代化的内涝防治系统,除了缺乏管网建设外,还采取了储备、停滞、分、网、渗透、调整和完善河湖水系等综合手段

●管理城市内洪水的顽疾必须因地制宜,老城区必须与城市更新相结合,开展城市管道改造、lid措施建设、雨污分流等业务。 新城区要改革创新计划管理,根据城市水文学的原理,充分判断内涝风险,确保漏路。

□法制日报全媒体记者赵丽

□法制日报实习生贾婕

最近,应急管理部多次发布全国自然灾害综合风险警报,提到城乡内涝防治问题。

据应急管理部通报,截至7月22日,6月1日主要汛期以来,洪水灾害造成江西省、安徽省、湖北省、湖南省等27个省(区、市) 4552.3万人受灾,142人死亡失踪,3.5万栋房屋倒塌,直接经济损失

这些数据的背后不能忽视城市内洪水造成的损害。

最近,我国暴雨过程多,水量大,局部出现极端暴雨,略有中小河流洪水多发,区域性暴雨洪水重于多年。 据国家减灾委员会专家委员会委员、中国水利学会城市水利专业委员会主任委员程晓陶介绍,今年的一点城市表现出了“洪水洪水洪水、洪水混合”的优势。

事实上,受暴雨天气的影响,城市老城区成为内湿重灾区已经不是什么新鲜事了。 广场变成汪洋,街道变成河道。 公共汽车被困住了,车没有天花板。 井盖被冲走,下水道成为陷阱……

如何走出“每年治洪水”的怪圈? 城市内洪水的顽疾应该怎么根治? 接受《法制日报》记者采访的专家认为,地产上必须合适,老城区必须与城市更新相结合,开展城市管道改造、lid措施建设、雨污分流等事业。 新城区要改革创新的规划管理,根据城市水文学的原理,充分判断内涝风险,在洪水中留下通道和空间。 对于极端暴雨引起的城市内涝问题,有必要提高城市韧性,增强城市对灾害的抵抗力。

年平均100个城市内的洪水今年也处于严峻的状况。

城市内涝近年来频繁发生。

从2012年北京“721”特大暴雨到去年7月暴雨袭击辽宁很多城市,沈阳、阜新等地出现了严重的城市内湿。 再有一年7月,安徽合肥突然下起了大暴雨,在长江东路和东一环路下过桥产生了严重的积水,被困了几十辆车……

根据水利部多年《中国干旱灾害统计公报》的数据,从2006年到2006年,全国平均每年有157个县级以上城市浸水或发生内涝。 由于强降水次数和范围的一些变化,年度差异很大,最高年例如2010年,年发生内湿的城市分别达到258个、243个,最低年例如2007年,年也分别达到109个、104个。

以灾害程度较轻的年轻人为例,当年城市内涝的受灾者依然达到了218.72万人,直接经济损失达到了165.68亿元。

另外,水利部统计的上述浸水的城市数据是指洪水进入城区或降雨引起严重洪水而引起经济损失或人身事故的城市,但通常,城区洪水如果没有较大的经济损失或确定的人身事故则不在统计范围内。

今年城市洪水的形势依然严峻。

6月以来,湖北省出现了5次区域性强降水过程,恩施、宜昌、荆门、黄冈、襄阳等反复遭遇暴雨,发生了严重的暴雨洪水、城市浸水等灾害。

6月以来,重庆经历了多轮大范围的强降水过程,横跨许多城市的河流出现了超警戒、超保证水位。 再加上重庆独特的立体城市形态,一点沿河低地公路的积水不能排入河流,浸水严重。

《法制日报》记者观察到,近年来城市内湿中,城市老城区内湿相对严重。 例如,受6月29日暴雨的影响,湖北武汉武昌区中南一路老小区内严重内湿,水和腰深,小区内很多老人被困。

但是,新城区也没能幸免。 据媒体报道,近年来刚迅速发展,许多大学在这里建设了新校区的大学园区桂林市雁山区,几乎每年都遭遇不同程度的内涝。

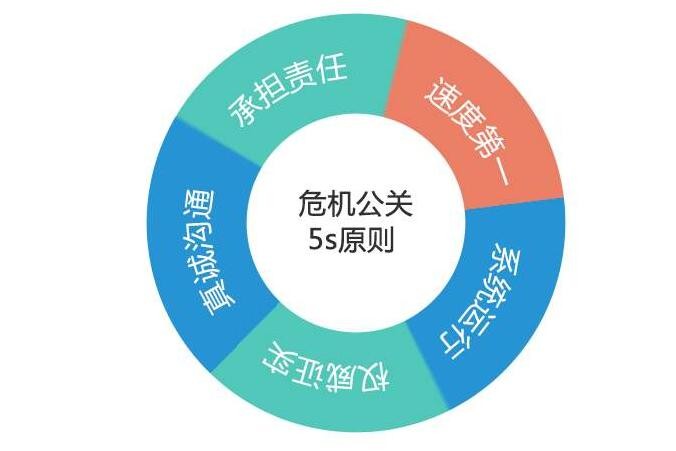

中国生态城市研究院城市水务所副所长武俊良在接受法制日报记者采访时表示:“现在南方发生的洪水灾害是极端气候造成的流域性灾害,引起了城市内的洪水。” 发生流域性灾害时,城市必须防灾减灾,新城市必须充分判断洪水风险,避免发生灾害。 ”。

设计建设标准低排水耐湿性不足

暴雨使现代化的城市变得脆弱无力,频繁的内涝使更多的人将视线转向城市的地下管廊。

程晓陶指出,随着城市化的迅速推进,大量人口流入城市,城市建设“先地上,后地下”,基础设施建设明显滞后,特别是排水系统借款过多,遇到暴雨等极端天气时,城市内容易发生洪水。

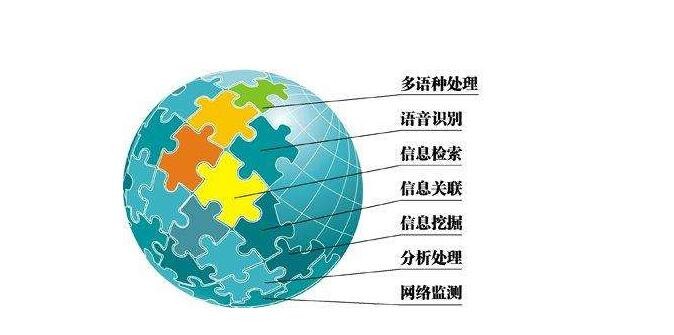

程晓陶认为,目前整体内涝系统与现代化城市快速发展的诉求不一致,城市缺乏现代化的内涝系统,除了管网建设不足外,还包括储备、滞、分、网、渗透、调和河湖水系建设等综合

中国社会科学院城市的迅速发展和环境研究所的研究员盛广耀写道,“重上轻下”的建设方法降低了城市排水的耐湿性。 城市排水管网等地下设施因花钱、看不见而未得到充分重视,直接排水防潮设施资金投入不足,设计建设标准低,因此城市排水防潮性能力建设滞后,不能满足城市建设的需要。

武俊良表示,引起城市内洪水问题的因素很多。 “有管线设计的原因,有先行计划、极端气候等多种原因。 这个时间有很多地方浸水,这些地方建在洪水通道和低洼地。 城市规划时没有确保洪水的泄露通道,很多城市原来的小河和坑塘等河流通道被填埋建造了房子,洪水来了哪里都去不了的地方发生了内湿。 ”。

盛广耀还提到了排水管网的问题,指出“设计标准落后,旧管网的改造很困难”。 他认为长期以来中国城市规划设计理念比较落后,排水管网设计标准的制定缺乏前瞻性,落后于城市内洪水发生的防控情况。 除此之外,由于资金投入的问题,以往很多地方排水设施的实际建设标准都在低限度下执行。 根据新标准,现有排水管网大多需要改造,地下设施的优势进一步增加了旧管网改造的难度。

根据《中国城市建设统计年鉴》的数据,全年全国城市排水管道总长68.3万公里,人均约1.37米,建设区排水管道密度为10.31公里/平方公里。 2002年,美国城市排水管路总长达到150万公里,人均平均管长在4米以上,城市排水管路密度平均为15公里/平方公里。 2004年,日本城市排水管道总长35万公里,人均平均管道长度2.74米,排水管道密度通常为20—30公里/平方公里,有些地区达到了50公里/平方公里。

“国内很多地方排水标准很低,有些城市达到了‘三年一遇’或‘五年一遇’标准,而一点发达国家则是‘十到十五年一遇’。 》中国城市和小城镇改革快速发展中心副主任沈迟在接受媒体采访时,在中国的一点地方,看到了长期乐于看到的“地面形象”,忽视了投入大、效果慢的“隐蔽工程”,地下基础设施建设是城市的洪灾

海绵城市不是良药

城市洪水的综合防治已经刻不容缓。

“现在国家正在开展城市更新的相关事业,成为非常好的契机”。 武俊良说,住建部刚刚发表了《关于全面推进城镇老小区改造的指导意见》,将来随着老小区更新事业的开展,城市内防洪应该有效果。

武俊良认为,目前广泛提倡的生态规划理念是根据城市水文开展城市建设事业,确定不同淹没范围用地的防洪标准,充分保证洪水的诉求,同时提高整个地区的韧性。 因此,处理城市内的洪水并不总是关注管道问题,计划建设、后期管理都需要赶上。

程晓陶表示,管理城市内洪水问题不是短期可以处理的,是持久战,也不是速决战,昂贵的灾害对策投入也不是急速扭曲的,“根据世界经验,人口城市化水平达到70%以上才处于相对平衡状态。 所以我国未来城市内湿的压力会进一步增加”。

即使是很长的路,如果内湿接近夏天的常态,也有必要开内湿问题的处方。

一项媒体调查显示,试验“海绵城”的局部内湿现象相对减少,但“看城市大海”的问题没有得到根本处理。 海绵城市是指城市像海绵一样具有应对环境变化和雨水引起的自然灾害等灵活性的城市,也被称为“水弹性城市”。

程晓陶指出,城市内洪水管理事业开始后,地下不仅有排水管,还有供水管、供电线、网络线路等,地下没有那么多空间,产生了“海绵城市”的建设构想。 用城市内的雨水调节池、下沉式绿地等方法,地表,但这种城市建设的指标不足以应对持续的强降雨,实践说明也不能彻底处理城市内的洪水问题。

国际海绵城市低影响开发工程实践交流协会秘书长张颖夏在接受媒体采访时明确表示,对低密度城区来说,基于源头削减理念的“海绵城市”有足够的空间,可以广泛实施,发挥很大的作用。 但是,在高密度城市,能够实施“海绵城市”建设的空间有限,其作用有限。

“‘海绵城市’的建设不是万能的,老城区的内湿问题要根据内湿原因明确处理方案。 即使“海绵城”能应对内涝问题,但全国各地的古老城市并不能在短时间内完成所有的改造工作。 ”。 武俊良说。

推进韧性城市建设增强抗灾能力。

“海绵城市”的建设短期内无法完全处理当前老城区的内涝问题,因此是否需要提高城市排水标准成为许多行业相关人员关注的焦点。

张颖夏在接受媒体采访时说,近年来世界极端天气频发,不容易准确预测。 城市老城区排水防潮系统根据极端天气进行计划建设,一方面价格太高,给地方政府带来巨大的财政压力和沉重的债务负担。 另一方面,建设后的相关设施有可能被长时间搁置,再次导致资源的浪费。

武俊良认为具体情况应该具体解体,如果在城市建设过程中中原排水标准过低,需要切实提高的话,后期更新会提高。

“在通常的降雨条件下,原有的管道设计不能满足城市排水的要求,因此需要提高城市排水管道的建设标准,局部提高也要结合地区整体情况。 如果提高局部排水标准,其他地区的标准就不会提高,本来的地方可能会处理内湿问题,但是没有提高标准的地方有可能成为新的灌水点。 另一个古老城市的内涝是外河道的天花板造成的,只有提高标准才能处理整个地区的系统排水问题。 有点南方地区的城市本来地下水位就很高,旧管道破损,地下水进入管道的话,就会成为地区内洪水的诱因。 ”。 武俊良说:“因此,古老城市的内湿是系统的、很多复杂的问题,需要根据现实情况进行处理,不仅仅是提高标准。”

武俊良认为,老城区必须与城市更新相结合,开展城市管道改造、lid措施建设、雨污分流等事业。 新城区要改革创新的规划管理,根据城市水文学的原理,充分判断内涝风险,在洪水中留下通道和空间。

武俊良还建议,针对极端暴雨引起的城市内涝问题,有必要提高城市韧性,增强城市抗灾能力,具体应从自然生态保护、社会管理和工程三个方面共同努力。

“自然生态保护是指尽量保护自然径流路,根据城市水文学的原理,构建区域水生态框架,保护河湖坑塘,在此基础上进行城市建设。 社会管理是进行系统管理,迅速发展智能雨水管理模式,包括防灾减灾、洪水警报、灾后快速重建等雨水管理方面的复印件。 工程方面包括lid源雨水工程、雨水管网、泵站等。 ’武俊良进一步解释了。

武俊良表示,数字化、智能化是未来城市管理的重要方向,需要建立基础设施内洪水灾害风险判断和检测系统,实现数字化、智能化和互联网化管理。 “在现状中,有必要展开全域城市的内涝风险判断和底层,对比性地提出系统化的对策。 至少要按照集水分区展开,识别内湿原因,处理地区洪水内湿问题。 ”。

标题:热点:城市内涝痼疾有无根治良方 地址:http://www.leixj.com/gy/2021/0202/33343.html