热点:潜在风险与法律保护框架的构建

本篇文章2281字,读完约6分钟

治理现代化不能简单理解为数字化管理。

目前,在北京和另一点上,面部识别技术正在迅速和普遍地推进。 这种快速扩张有几个理由。 一是中国面部识别技术领先,法律层面障碍小。 二是公司迅速变化,技术开发后公司有上市的压力,因此要努力在教育行业、公共治安行业等各种场合进行商业宣传。 三是社会治理的需要。 黄仁宇在研究明代史时提出了命题。 像明代这样的大统一国家,从量化管理的立场来看也有缺陷,即使中央层面有政令,由于管理手段有限,真正推进是不容易的。

社会多而混合确实要求管理手段数字化,但管理手段上的数字化真的能应对多而混合的社会系统的管理问题吗? 我认为仅靠管理手段的数字化恐怕根本处理不了问题的想法是有限度的。 如果对比是明确的对象,提高手段本身的正确性确实可以提高治理的效率。 但是,现代社会系统本身的运作大多和复杂性必然具有不明确性,挪用控制思考来管理具有不明确性的社会,这种思考很难适应现代社会的管理需要。 在中央层面特别强调了治理系统和治理能力的现代化,这里的“现代化”不应该仅仅理解为手段实现数字管理。

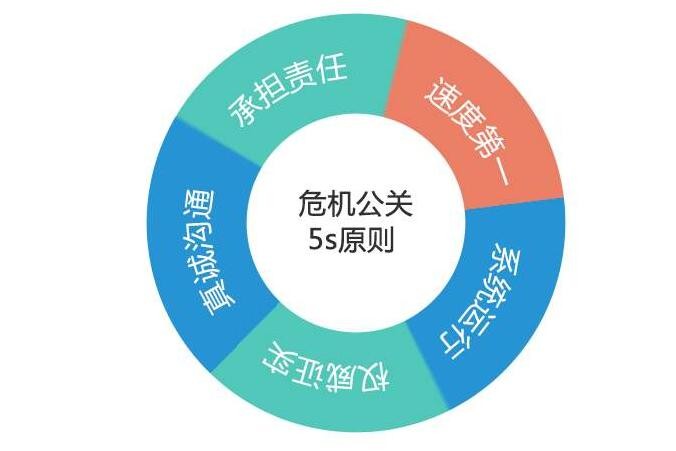

面部识别技术宣传中应用的潜在风险

面部识别技术的本质是通过收集、积累和分解生物数据来绘制个体图像。 现在的人脸识别技术的采用目的有三个,一个是身份认证(这种用途的争论很小),二是识别和跟踪,三是影响主体的行动选择。 因此,面部识别技术不仅关系到隐私的问题,也关系到社会的基本方向。 现在技术的迅速发展能力远远超过其控制能力。

面部识别技术为什么比生物指纹技术敏感? 这是因为采用中具有无意识性、非接触性、入侵性强的优点。 宣传面部识别技术一定会带来一点好处。 如果技术领先,产业就会受益。 毫无疑问这将促进产业的迅速发展。 我觉得刷手机比刷手机更方便,但风险也不能忽视。

面部识别技术宣传采用的潜在风险是使公民成为“透明人”的风险。 面部识别不仅收集数据,还根据你的面部数据快速锁定你的身份。 二是数据泄露带来的风险。 比如ai的换脸技术,在违法犯罪的录像中被换脸的人很可能会被刑事追究,但是真正的犯罪者可以得到这个利益,逃避刑事追究。 三是数据被滥用的风险。 滥用数据的主体不仅包括违法犯罪分子,还包括公权力。 四是个人被操纵的危险。 第五是被歧视性采用的风险。 第六,无法比较有效地补救的风险。 寻找数据泄露者在实践中非常困难,在这种情况下,民事诉讼等同于画饼。 现在据说应该以公法保护为主,但除非大量数据泄露,否则即使个人受到损害也很难得到保护。 但是,由于面部数据泄露不容易修复,因此面部识别的应用比其他技术更值得关注。

新闻时代的三者关系需要取得平衡

面部识别技术的争论不仅仅是隐私和公共安全的争论,宣传后公众的人身安全和财产安全可能受到威胁,我们都是公众的组成部分。 比如面部识别的支付方法容易被犯罪者利用,侵害人身安全和财产安全。 为了处理违法犯罪问题而带领全体人员的这种对策长期是危险的,不能从根本上处理社会治安的问题。 为了维持治安各种组织需要收集大量的数据,如果在保管方面没有足够的动力,必然会泄露越来越多的数据,从而引起越来越多的违法犯罪。 近年来,电信诈骗特别猖獗,与个人新闻大量泄露有关。

新闻时代的社会结构有三者关系:个体是数据主体公司是数据管理者和解决者。 政府承担着双重角色,是数据控制者和解决者,收集和采用分解数据,也是个人和公司之间的调停者。 在新闻时代的三方关系中,个体是绝对的弱势群体,现在极少数网络大v利用网络技术,大大扩展了自己的话语权和影响,除此之外,作为大部分个人的一般大众依然是绝对的弱势群体。 现在数据行业基本上实行丛林规则。 强的是公司。 科技公司通过网络新闻技术获得的强大地位是普通公司难以想象的。 以前公司不能获得这样的影响和地位。 另外政府一方面是政府收集录用数据,处于数据控制者和解决者的地位,另一方面是调停者,政府作为调停者强调产业的迅速发展很重要,企业和政府越来越强,个人越来越弱,自然意义和事实意义上,三者关系结构

建立合理的法律保护框架

法律上个人新闻的保护不是以隐私为评价基准,而是以识别性来认定的。 因此,个人新闻是否受到法律保护与个人隐私没有太大关系,如果识别个人的话,在公共场合的下落轨迹新闻也受到保护。

关于个人新闻的保护,我们认为新闻的保护与个人隐私和公共安全的争论有关,为了公共安全可以牺牲个人隐私。 应该说这个观点有问题。

在现在的个人新闻保护框架中,比较令人鼓舞的是今年3月6日发表的、10月1日生效的《个人新闻安全规范》,收集个人新闻除了单独告知个人新闻主体外,还告知了目的、方法、范围、保存时间 当然,这不是法律规定的,只是领域标准。

我认为合理的法律保护框架应该考虑以下因素。 第一,应该加强数据收集和采用方面的合规性,规范公司或政府机构收集录用数据的行为。 这不意味着相关部门要加强直接的监督管理,应该间接进行管制,包括加强商业化手段,例如安全技术的商业化,政府购买安全技术方面的服务。 第二,确定个人数据和新闻保护的第一责任主体。 收集和采用数据的一方必须是第一责任主体,因为风险是由其收集、采用行为制造的,相应的好处也是第一享受的。 在此基础上,数据的控制者和解决者应该承担越来越多的风险。 第三,法律规制重心的转换、规制的要点从收集个体数据转向滥用个体数据。 第四,应该根据类型和场景进行不同程度的保护,在数据中区分敏感数据和通常数据,在敏感数据中区分生物数据和通常的敏感数据,后者包括个人的宗教信仰、政治角度等。

(作者单位:清华大学法学院)

标题:热点:潜在风险与法律保护框架的构建 地址:http://www.leixj.com/gy/2021/0119/28216.html

上一篇:热点:树立接受公众监督的数据库

下一篇:热点:见证司法温暖