普法:“父债子还”的现实意义

本篇文章742字,读完约2分钟

王梓佩

最近,网民宣布,一位艺人的父母其实是失信被执行人,拖欠银行支付,挪用数百户业主的维护基金费,引起舆论的关注。 事情的全貌还不清楚,关于问题本身,确实值得讨论。

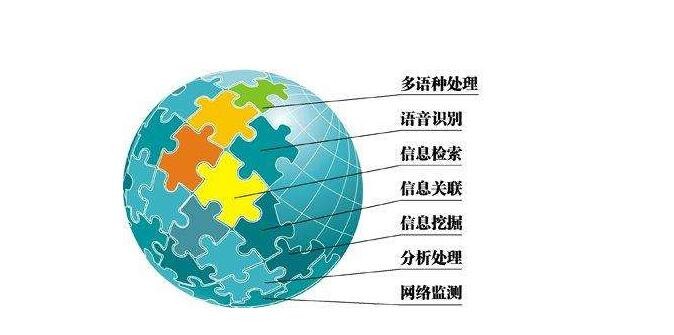

首先要确认“失信被执行人”是指。 根据法律规定,被执行人拒绝“有履行能力,不履行生效的法律文书的明确义务”,法院必须将其列入失信被执行人名单。 也就是说,失信被执行者不是还没有发生,而是不想还。 由于这种态度的恶劣,国家已经发表了身份新闻的发表、高成本的限制、市场准入的惩戒处分等很多规定,坊间也称他们为老家伙。

正好我国有长期以来“父子返还”等以前流传下来的观念,失信被执行者拒绝还钱,人们自然把目光投向了有经济能力的成年孩子们。 问题是,法律没有规定对被执行人的亲属承担连带责任,限制高费用也仅限于被执行人自己,因此不能强制“父子返还”。

应该说不连坐是符合法治精神的。 但是在笔者看来,为还债的父母还钱不是义务,但在道德层面呼吁“父亲还债”是对善良人的社会层面合理期待。

首先,孩子是否采用过父母不义之财不容易说。 父母的债也可能是孩子的债。 其次,即使没用过,看到家人欠别人的血汗,真的能放心吗? 另外,公众也没有强者难,多数情况下孩子有明显的偿还能力,所以被呼吁“归还父亲的债务”。

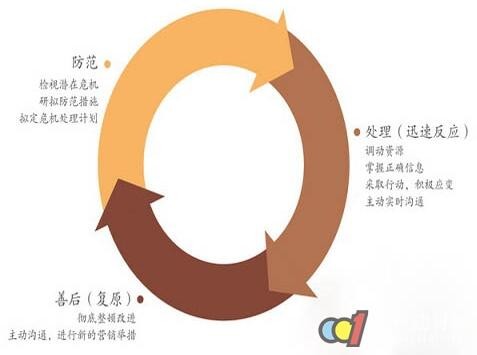

从理性的立场来看,失信被执行者也很可能给家人带来“隐性障碍”。 比如贵阳市利子烽县法院通过社会交流平台暴露失信被执行人,被执行人家属在压力下,取而代之接受报销。 另外,某“老赖”女儿报考某事业单位时政审不能通过,父亲当场联系执行法官,完成了履行。 如果不还债,即使不顺利也要面对这些问题。

总的来说,“父债子还原”和“子债父还原”都是这样的要求,在与失信被执行人的语境中,为了实现更具有普遍意义的公平,而不是转移惩罚。

标题:普法:“父债子还”的现实意义 地址:http://www.leixj.com/pf/2020/1229/20565.html

上一篇:普法:为中老年人健身护航

下一篇:普法:吸引更多客户才投身急需专业