普法:电商评价机制岂能隐匿差评

本篇文章1478字,读完约4分钟

薛军

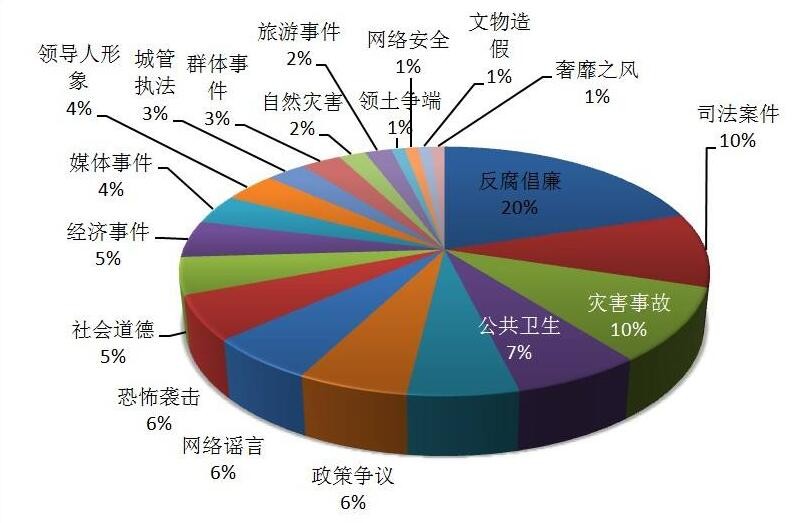

最近,有将信用评价制度本来设置的“中评价”“差评”的选项变更为意思不明的“感觉不良”标签的EC平台。 不仅如此,在报纸的展示方法中也制作复印件,将来自客户的负面评价排列在很多评价项目中后,这样的劣等方法相当于事实上隐藏了相关评价新闻。 这样,很多客户在购物时会感到不协调。 此后,这个平台恢复了中差评价机制。

现实中也有将各种顾客评价新闻汇总展示的平台。 这样,来自顾客的中差评新闻就会淹没在好评新闻的海洋中。 有些平台可能不公开中差评。。 这意味着客户可以给予中差评,但其他潜在客户看不到这样的评价消息。 结果,这事实上相当于只允许顾客对商家说好话。

不得不说上述平台的各种“小动作”违反了电商法平台经营者建立和健全信用评价制度的规定。 在电子商务行业,双方通过网上方法达成交易,因此既不见面也不认知,也不知道各自的历史信用状况。 因为这笔交易双方之间的新闻不对称更严重。 因此,立法者在法律层面设计了许多制度,以消除或尽量降低这种新闻的不对称,保护客户的合法权益。 例如,建立电子商务信用评价制度,使以前的顾客能够表现相关商品和服务的评价,成为以后潜在购买者的重要参考,也是消除电子商务双方之间新闻不对称的重要手段。

例如,在我国电商法第三十九条的确定规定中,EC平台经营者必须建立健全的信用评价制度,公布信用评价规则,为客户提供评价平台内销售的商品或提供的服务的途径。 EC平台运营商不得删除对顾客在平台内销售的商品或提供的服务的评价。 这个规定决定了EC平台经营者在建立信用评价制度方面的平台责任:不仅要建立信用评价制度,而且不能公开信用评价规则,同时干涉客户的评价。

另一方面,从EC平台信用评价的表现形式来看,平台没有删除相关的顾客评价,但通过中差评价的沉底、折叠、非公开显示、新闻介入等干涉方法,顾客通过信用评价机制与商家新闻的知情权 潜在客户被骗或误解也是不可避免的。 为了使电子商务的信用评价机制发挥作用,必须确保充分有效地传达顾客的评价。 对客户评价复印件的不当干预,无论是在展示方法上使用手脚,还是替换成内涵不明确的所谓“感觉不良”,都不是合格的信用评价制度。

针对这个问题,前几天国家市场监督总局在网上公开的“网络交易监督管理方法(征求意见稿)”第12条,网络交易经营者混淆了删除、隐匿、修订评价、好评前置、劣等评价、不同商品或服务的评价 这项规定确实有很强的方向性。 相比之下,现在的EC平台经营者对建立电子商务信用评价机制不诚实,为了避免法律规定的平台责任想出了各种歪曲的主意。

当然,现实情况非常复杂,随着信用评价制度的建立,出现了所谓的职业差异评价者,被选为胁迫、敲诈商家差异的平台内的商家。 也有必要打击这种行为。 电子商务信用评价制度是保护顾客的制度,不应该成为一些网络黑灰产集团敲诈的武器。 平台内商家的合法权益也应该受到保护。 因此,上述征求意见稿也是第十三条,规定在客户的评价中包含法律、行政法规禁止发表或传输的消息的情况下,网络交易经营者可以依法从技术上解决。 这个规定也是必要的。 关于不属于顾客评价的复印件,例如,在别人有名商品的评价页面(这意味着有很多阅览者)上发表自己的商品和服务的广告新闻,在顾客评价上发表侮辱别人的新闻,侵害别人隐私的新闻 这样做当然是合理的。

总结起来,能否充分有效地传达顾客的评价是评价电子商务信用评价机制好坏和妥当性的唯一标准。 在满足这个标准的基础上,筛选不正当的噪音也是使这个制度比较有效地运行的保障。

(作者是北京大学法学院教授,北京大学电子商务法研究中心主任)

标题:普法:电商评价机制岂能隐匿差评 地址:http://www.leixj.com/pf/2020/1228/20080.html