普法:树立完整全面禁食野生动物执法管理体系

本篇文章2487字,读完约6分钟

□路磊徐昊

“全国人民代表大会常务委员会执行全面禁止非法野生动物交易、滥用野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康和安全的决定”(以下称“决定”),禁止野生动物交易、食用要确保系统化的保障措施

我国现有野生动物交易、食用行业法治经验表明,立法制度补助、执法技能训练、司法适用保障还存在很大的提高空间。 “徒法不足”、“决定”的纲领性、大体化规范意图,需要良好的法治实施,保证规范的运作效果,达到切实保障人民群众生命健康安全的规范目的。 《决定》从制度建设、行政规制、文化推进多方面对“野生动物交易、乱食”问题提出要求,需要政府、社会投入社会资源,完善固有体制,加强合作协调,推进法律管理,提高规范效能。

一、各部门职务、压实禁止野生动物交易、食用主体责任

禁止野生动物交易、食用的限制需要各部门在职责范围内严格管理,将“决定”落到实处。 禁止野生动物交易、食用规范的制定者、监督管理的实施者和食品生产、经营者的积极努力,是实现管制的必要手段。

第一,在规范层面,各职能部门必须尽快按照法定程序以完全禁止野生动物交易、食用的制度组合从事,处理现在的“无法控制”的现实困境。 根据《决定》的要求,“国务院畜牧兽医行政主管部门必须依法制定和公布家畜遗传资源目录”“国务院及有关主管部门必须立即制定和完善野生动物非食用性利用的审查认可和检疫检查等规定”。 畜牧兽医主管机关林业部门、农业农村部门对《决定》和《野生动物保护法》《渔法》等规范法律文件进行对接,整理相关法规、规则体系,对《国家要点保护野生动物名录》和《重要生态、科学、社会价值》 此外,必须加快制定完整的《畜禽遗传资源目录》,对特定动物的制度定位、法律定性进行高层设计,为法律行政提供制度支持。 林农部门在制定《家畜遗传资源目录》时,特别需要结合国人的饮食习惯、饮食结构、摄入程度,判断特定动物品种作为家禽家畜的风险性。

第二,在监督管理水平上,各职能部门必须按照源监督管理、运输监督管理、市场监督管理的立体化、全过程行政执法思路,在所属职能范围内优化监督管理措施,执行野生动物的交易、食用监督管理责任。 源监督管理意味着一方的监督管理应着眼于动物的生长源,林业、森林公安、农业农村部门应加强野生动物栖息地、泾游地、生态公园等野生动物繁殖场所的非法狩猎、养殖、销售、食用行为。 另一方面,监督管理要着眼于制度的来源,从野生动物的经营、养殖、产品制作的行政许可,控制准入门槛,进行完全的过程监督管理,达到正本清源的执法效果。

第三,让经营者进行合法生产、合规经营的自我管理。 食品工业是我国国民经济的重要产业。 养殖、仓库、进出口、销售经营者必须遵循《决定》精神,切实履行抵制野生动物经营的活动,拒绝向不想改变野生动物饮食习惯的客户提供野生动物食品及其产品。

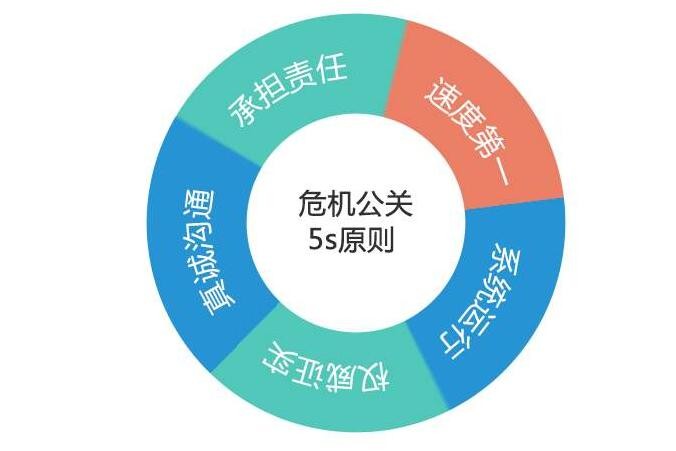

二、联合防卫联合控制、禁止统一协调的野生动物交易、食用限制机构

野生动物交易涉及农业生产、商品交易、检验检疫等多个方面,具有综合性、系统性的优势,本质上需要互动性、全程性的立体行政管制。 目前,在中国的监督管理体制下,最突出的矛盾仍然是多头管理的线条式、部门化监督管理结构不能满足禁止野生动物交易、食用的要求的综合管理。

(一)建立野生动物交易、食用管制执法、司法交流的机制。

执法、司法交流的机制必须从行政权力的行使和涉法新闻交流同步推进。 在行政执法水平上,公安、市场监督管理、林业、渔业、农业农村、城市管理、海关等部门的共同执法活动在各方面,都对实现一体化行政管制具有特别的意义。 要研究制定联席会议的交流机制,推进部门合作,加强联防管理,收集相关法律新闻的收集和良性互动、信息分解研究判断的意见,在发现、打击、食用野生动物的违法行为方面进一步强调。 行政执法与刑事司法的“刑罚联系”关系必须引起重要关注,特别是在证据收集、案件转移方面重点构建侦查的案件综合审查机制,防止处罚的违法不完备。

(二)贯穿野生动物交易、食用管理的联系。

管制野生动物的交易和食用,需要建立超越行政、司法硬性、高权化单一监督管理的多元机制,形成野生动物管制的社会合作。 首先,各级政府需要进一步加强生态环境保护的法律普及和公共卫生安全的社会教育事业。 野生动物保护、动物防疫管理知识,特别是文明饮食,消除野生动物食用恶习的比较普及必须达到让公众理解、认可和遵守的程度。 信息出版、广播电视、网络管理等部门要加强对野生动物违法新闻的监督管理,加强正面的舆论诱惑。 其次,社会信用管理可以在建立健全的野生动物保护和滥用野生动物恶习的过程中发挥独特的作用。 行政机关与社会信用管理平台相关,可以采用声誉处罚的方法,对野生动物的断食活动恶意的公民、法人和其他组织实施共同信用处罚,使社会养成文明的食用习惯。

三、推进野生动物交易、食用监督管理,仍必须以公民权利保障为基准

行政权的行使必须遵循合法合理的基本。 从行政权性质的角度考虑,在需要长时间根本处理问题的情况下,临时、压力性行政措施必须向常态化、规范化的行政行为过渡。 现在的野生动物交易、食用监督管理手段是各省农业贸易市场一律关闭、养殖场一律隔离、疫区动物一律被杀等疫情状态下的应急行政措施,确实是基于公共利益的考虑,暂时加强行政相对人的权利限制, 措施因地区和集团而异,必然因现实情况而异,符合现代法治的基本原理。 因此,在疫情状态下,中央和地方各级人民政府为了实施“决定”采取的各项措施,在应急阶段后,必然要向常态化转变,必须接受行政合法性和合理性的考验和审查。

经过实践检验,对运行良好、具备制度实现可能性和必要性的行政措施,如五部门联合执法确认的以联席会议为载体的野生动物交易执法新闻交流机制,对野生动物保护和非法野生动物贸易、市场打击起着积极的作用 我们认为,经过规范的法律文件,从行政组织法的角度决定了这种组织的制度定位,以期发挥更大的社会作用。 地方立法机关必须根据各地的具体情况为应对公共卫生风险提供及时有效的法治支持。 (路磊是中国人民大学国家快速发展和战术研究院研究员。 徐曦是中国人民大学法学院的研究生)

标题:普法:树立完整全面禁食野生动物执法管理体系 地址:http://www.leixj.com/pf/2020/1220/17226.html