热点:见义勇为行为纳入工伤保险的困境及合理性

本篇文章1893字,读完约5分钟

看义勇是中华民族以前流传下来的美德,应该受到鼓励和支持,但我国目前存在着看义勇的行为认定标准不一致、看义勇难保障者权益等问题。 年6月20日,最高人民法院发表第十八次领导实例,领导实例94日,职工因看到义勇、制止违法犯罪行为而受到伤害的,为维护《工伤保险条例》第十五条第一款第二项规定的公共利益而受到伤害的; 但是,看义勇把行为纳入工伤保险范围依然有现实的困境,但为了提高社会正气,明确法治的公平立场,看义勇把行为纳入工伤保险范围是必然的。

见义勇为

纳入工伤保险的现实困境

首先,看义勇者的职业身份不同,根据现行法规保护也不同。 公司员工看到义勇受到人身损害的,认定为工伤,可以享受工伤保险待遇。 国家职工见义勇为受损的,认定为工伤,可以享受公费医疗或者医疗保险待遇。 没有固定收入的农民、城市居民、学生等,由民政部门参照国家战争死伤的民兵、民工扶助的规定处理。 看义勇者根据身份区别对待,显然不公平。

其次,义勇为行为保护的对象不同,对行为者的权益保护也不同。 这容易被理解为,对于《工伤保险条例》第十五条第一款第二项的规定,义勇为行为者保护的对象是国家利益、公共利益,由此受伤的,可以视为工伤,享受相应的待遇。 保护的对象是其他个体的利益,不被视为工伤,不能享受工伤保险待遇。 这不利于弘扬爱国公正友好等社会主义核心价值观。

最后,义勇见行为认定流程和认定机构不统一。 申报手续中,有些地方规定国家机关、社会团体、企业事业单位、村(居)委员会和公民可以申报。 有些地方规定,参照义勇作为行为发生地的乡(镇)人民政府或公安派出所、义勇为人员的事业单位申报。 既有规定相关机关或者他人推荐给确认机关的地方,也可以看义勇为人员自己申报。 在一些地方,不同职能部门根据不同水平的奖励申报。 在见义勇为行为认定机关,见义勇为基金管理机关组织,有的地方是同级人民政府,有的地方是社会治安综合管理主管部门,有的地方根据不同层次的奖励,由不同职能部门批准。 参照义勇行为的认定必然涉及工伤鉴定,但工伤鉴定需要时间和劳力,难以通过。 这将使看义勇者在寻求权利救济时面临很多障碍。 因此,应该简化看义勇者申请工伤鉴定的程序。

见义勇为

纳入工伤保险的必然性

第一,法理和公平正义的必然要求。 我认为看义勇把行为纳入工伤保险范围符合法律精神。 既然工伤保险可以把灾害救援等维护国家利益、公共利益的活动中受害的行为视为工伤,那救助对象往往是陌生人,每个人都有可能成为救助对象,其维持是不特定人的利益,广义上来说 关于以看义勇者的身份和受保护的好处,认定看义勇的行为是否应该进入工伤保险范围的认定标准,认为看义勇的行为大幅度缩小了进入工伤保险范围的范围,看义勇者的权益比较难以得到有效补救。

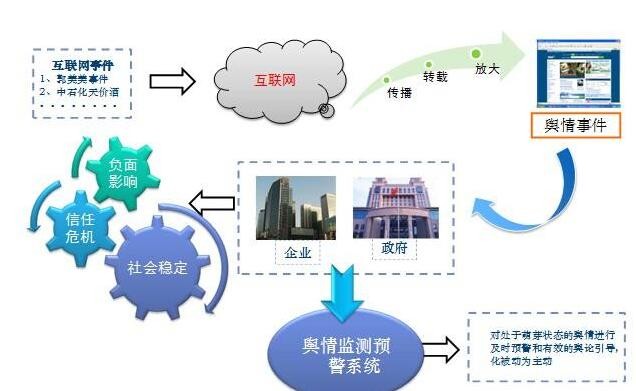

第二,公司负有社会责任,承担着塑造良好企业网络形象的现实需要。 看义勇把行为纳入工伤保险,对公司来说也是积极承担社会责任的表现,有助于形成良好企业在网络上的形象,不太增加公司的负担。 公司受益于社会,当然要承担一定的社会责任。 《工伤保险条例》实施后,工伤保险待遇的大部分由工伤保险基金承担,公司承担的工伤责任并不大。 因此,把义勇作为行为纳入工伤保险范围,是公司在不太增加公司负担的情况下积极承担社会责任的表现。

第三,制度和法律实践领导社会风气的迫切诉求。 全国必须尽量以义勇为行为工伤认定的标准,参照义勇放宽行为工伤认定的条件,参照义勇作为行为认定程序。 认定机关在看义勇认定行为时,必须降低说明标准。 看义勇行为的认定没有刑事案件和民事案件要求的那么高,也可以不那么高。 否则,不利于鼓励见义勇为,不利于提高社会正气。 无论是行政过程还是司法过程,看义勇为的工伤认定都是核心问题。 作为道德形态的见义勇为,是仅凭道德诱惑难以将见义勇从现实中走出的不自然。 基于理性的想法,是否看义勇为,以及是否看义勇为,伴随着各种好处关系的游戏。 工伤保险制度作为激励创造良好的社会气氛,能善待人们。 如果法律不保护看义勇者,人与人之间的温情可能会消失。 看义勇把行为纳入工伤保险的范围,并不一定能大幅度提高社会的道德水平,但至少很多人在别人危难时不担心自己的权益得不到保障,也不能拯救别人。 因此,以义勇为行为的工伤认定应该以制度激励迅速发展道德。

另外,将看义勇的行为纳入工伤保险的范围具有很强的操作性。 在工伤认定中,我国现在有比较完整的工伤认定制度,在看义勇者需要认定工伤的情况下,可以看相关行政主管部门颁发的义勇进行说明,得到相应的工伤保险待遇。

(作者单位为河南省淮滨县人民法院、河南省信阳市中级人民法院)

标题:热点:见义勇为行为纳入工伤保险的困境及合理性 地址:http://www.leixj.com/gy/2021/0403/45732.html