热点:吴中民间手工艺“新生代”什么样

本篇文章2978字,读完约7分钟

原题:吴中民间手工艺“新生代”怎么样?

“天下工艺见苏州,苏作精华在吴中”。 聚集了江苏省苏州市吴中区、吴文化发源地和民间手工艺。 全国工艺美术行业11个大分类中,吴中区有10个大分类3000余个品种,50多种民间技术列入各级各类非物质文化遗产名录。 这在国内很少见到。 但更罕见的是,民间工匠现在这里的新生代工匠蓬勃发展,形成了推动民间工匠快速发展的“后浪”,百花齐放,继续写指尖的传说。

追求手艺的精神是自己成长的根

“以前流传下来的技艺核心是手艺”这是钟锦德、中国工艺美术家、紫檀雕刻传承人。 他让名牌大学毕业的儿子回老家学习紫檀雕刻。 十几年过去了,能够独立创作的儿子依然只给了20分。 因为儿子和“做终极事”的要求有很大的差距。

追求终极的不仅仅是钟锦德。 吴中以前传人工艺界是共识。

到达蔡霞明的员工室时,已经是掌灯的时候了。 展示区的灯光不专业,但泰尔作品以无法阻挡的魅力打动人心。

蒂斯,世界非物质文化遗产项目,是中国独特的绝技,曾经处于失传状态,至今高水平的传承人有毛麟角。 由于丝绸、染色等技术的局限性,以前流传下来的丝绸作品中,有不少是用书画、刺绣等补充了丝绸技术做不到的细节。 但蔡霞明是追求完美的女性。 她参考刺绣的色调,根据画面颜色的需要,在不同的水平上各加不同的颜色,优先顺序的一些变化呈现出完全不同的颜色。 简单来说,做起来非常复杂,有些错误得不到预期的效果。 但是蔡霞明做到了。 墙上有一幅作品叫《吉祥》。 这是终极的表现。 在画面中,水月观音的脸平安端庄,透过其身体的白线,可以清楚地看到璎珞和裙子的颜色和图案。 网瓶下面的透明底座也是这种透视感的表现。

从最初的抵抗到被认为是现在的生命,蔡霞明先生的20多年的线说:“祖先们用这么简单的木制架子制作了这么美的作品,这项技术是自己亲手剪不到的。 要尽最大努力,留下自己最好的作品”。

追求终极,对蔡金兴、蔡春生父子,不仅是苏作砚雕技术的传承和迅速发展,而且是制砚技术中文化内涵的追求。 在他们眼里,砚台其实是以前从中国传来的审美和意蕴的表现。 他们不仅收藏、研究、模仿历代古砚,而且不断创新。 正如蔡春生所说,“只有完全理解的传承才能生存,然后才能创新,这就是生存下去的活用。” 彻底吃遍了以前流传下来的技艺,在阅读的基础上,他们用刻刀给了冷砚石灵魂的生命。 他们的竹系列作品,有些乱七八糟,不是用手摸,不敢相信是用石头刻的。

陆小琴、林金妹、任敏华、张文君、谢惠强、盛春、夏栋……这些70后甚至80后的工匠,以追求工匠之精为自己成长之根。 在吴中,记者看到宋水官、周建明、马惠娟等老一辈民间艺术家的执着,感到新生代工匠的固守和负责。

用更切身的方法将自古流传下来的手工艺“生彩”

以前传下来的手工艺,本来来自生活,现在由于手工的特征,淡化了人们的日常生活。 如何“生存”这些文化遗产,甚至“活着出彩”? 不遗余力地再次进入生活,是吴中生代工匠不约而同的选择。

府向红,出身世家,今天苏绣的领袖。 刺绣不仅是可以欣赏的艺术品,而且是实用的生活品,没有实用性,再好的苏绣也只是装饰品”。 这种与时俱进的“生活刺绣”理念,为她开辟了新天地。 年11月,府向红承办了apec会议的新中装刺绣项目,因为这被越来越多的人所了解。 精心制作的婚纱在市场上变得缺货,顾客为了得到这样的结婚服装往往必须等很长时间。 但是府向红对这个订单销售不满意。 她扩大了“生活刺绣”的创作道路,在家具、软件、包、首饰、笔记本等生活的各个方面都应用了苏绣。 在她的工作场所,记者不仅看到了婚纱、被面、服饰等常见的生活用品,还看到了含有刺绣要素的戒指、发夹等。 她说现在国风很流行,不仅复古服装很受欢迎,这种风格的首饰也很受市场欢迎。

在没有看到实物之前,记者有“化玉会变成铜”的疑问,但一进入马洪伟的工作室,就感叹这个玉雕者的功夫是独运。 他巧妙地利用与青铜色相似的青玉,以历史上各种青铜器为榜样。 这种古老的玉文化和青铜文化相结合的方法是文化传承的创新,在东南亚和欧洲很受欢迎。 作品在大英博物馆展出和收藏。 16岁开始进入玉雕领域,40多岁的马洪伟凭借自己的勤奋和聪明获得了很多荣誉,但他独特的“化铜为玉”技术,成为国内玉雕工艺文化行业新成功的典范。 记者离开员工室前,马洪伟说他拿出以青铜塑像为原型制作的茶杯半成品,设计玉石茶杯,以便玉文化以更亲民的方式进入人民的生活。

以前传下来的技术回到了生活中,最典型的是吴罗织造技术的恢复和迅速的发展。 吴罗织是姐妹花的艺术,叫茶。 绫罗吴服中的“罗”是指吴罗。 罗是有眼睛构造的布料,具有非常强的透气性,是理想的夏季服装。 但其织造工艺极其复杂,一出版就成了王室贵族的专用品。 之后,受工业文明的影响,除了罗特定的支出集团的消失外,吴罗织技术也逐渐落下了规则,民间还保存着一部分残差的记忆。 李海龙就是有这样记忆的人。 经过潜在的研究,现在他掌握了58种吴罗结构。 织好的布料在做衣服后也很受欢迎。 但是,在很高的价格下,吴罗绝对对很多人来说还没有希望。

李海龙说,服装面料是给人们做衣服的,如何降低价值成本,降低面料的价格是当务之急。 据儿子小李介绍,本来纯粹的手工布料,一台织布机一天只能生产10~30厘米,所以每米要几千元。 他们的目标是通过技术革新开发,把价格降到几百元,接近普通的真丝。 父子致力于织造机械化。 现在他们发明的第四代织机达到了半自动化,一台机器可以操作两台机器,每天生产6~8米。 能期待“老王谢堂前燕会冲进普通的某某家”的不是神话。

与文联携手营造良好的气氛

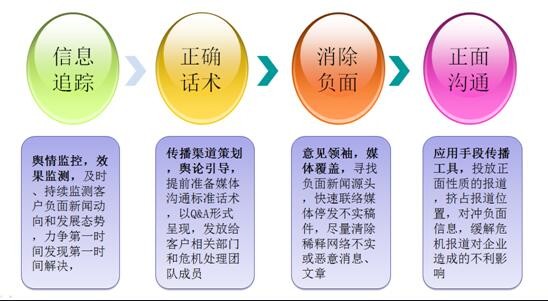

吴中区的民间手工艺肩负着新生代崛起、快速发展的时代的重任,这种“后浪”现象的出现与吴中区文联有着密切的关系。

“吴中区最有名的民间技术有木雕、玉雕、石雕、核雕、刺绣、蚕丝、造船、书画、裱装、红木家具、香山建筑建设等。 我们作为三位中国工艺美术家、十六位江苏省工艺美术家、江苏省美术名人和苏州市工艺美术家60人……”吴中区“文艺家之家”的监护人,文联主席查伟峰讲述区内的民间手工艺,如数家珍。

记者了解到这个团队的中青年艺术家占三分之一以上,“后浪”越来越成为吴中民间技术的生力军。 这也是查伟哥感到骄傲的事情。

在采访中,记者经常听说“后浪”感谢吴中文联的大力支持。 据他们说,以查伟哥为代表的文联人经常利用假日上门,理解他们的创作、生产状况,以身作则为他们伸出援手,克服实际困难。 李海龙父子多次对记者说,吴罗的恢复和迅速发展,文联的帮助是必不可少的。

“我们做的所有工作都是服务。 为工匠创新,为中青年艺术人才建设卓越的环境。 这包括政策支持等激励机制。 ”查拜峰表示,在区委区政府关心的支持下,年全区文化艺术的支持资金近700万元,其中向中青年倾斜,努力为“后浪”创新的迅速发展加油。 吴中由于民间技术和中青年艺人的高度重视,把“后浪”加强得像老虎一样。 资料显示,民间技术产品占全区文化产业增加值的一半以上。

针对吴中区的“后浪”现象,中国民间文艺家协会分为党组成员、副秘书长侯仰军,说:“吴中的经验,或者可以为全国各地民间技术的优质、可持续快速发展提供重要的启示和模式。”

讲述工艺家成长故事、探寻工匠灵魂的“百匠赋能计划”在吴中开始了。 (李韵)

标题:热点:吴中民间手工艺“新生代”什么样 地址:http://www.leixj.com/gy/2021/0307/39060.html