政法:流动人口真正找到家的归属感

本篇文章1938字,读完约5分钟

□法制网络记者陈东升

□法制网通讯员陈彦君

“提倡新居民、智能摇滚、和谐、兴家。 ”进入浙江省长兴县李家巷镇刘家渡村,文化墙的《三字经》非常突出,勾勒了长兴流动人口服务管理变革升级的和谐景象。

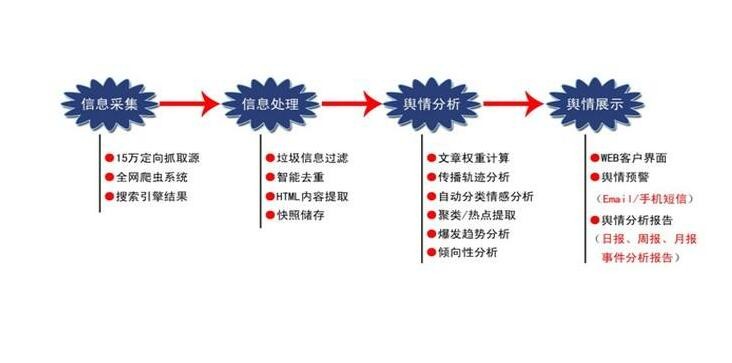

年3月提出初步构想后,年3月在陈塘村试点,年3月在全县宣传,浙江长兴寻找“顶级设计、具体建设、服务应用”三条路,历时3年实现“智能门锁+app”“数据赋能”的

“我们围绕‘锁’这个公权力和私权力的分界线,实现了从‘一个锁’到管理要求的融合、管理性能的提高、流动人口的合法权益的保障、流动人口的服务水平的提高‘四个锁’的转变。 ”长兴县副县长、公安局局长盛洪卫如是说。

据悉,全县210个村居设置了智能门锁11081户36713,分别在全县总数的72.7%、66.2%、296家宿舍设置了3212间。

将“自制”变更为“共同建设”

提高流动人口服务管理工程是新时期“枫桥经验”的六大工程之一。 近年来,随着经济社会的迅速发展,特别是以吉利、龙梦等为代表的百亿项目落地后,长兴县的流动人口不断上升。 截至2005年3月,全县登记流动人口增加到17.4万人。 受以前传达的警务制约,公民权益保障差,警力资源消耗高,警务管理性能低等问题凸显出来,成为基础社会管理的瓶颈。

在实践中创新,在创新中突破。 长兴公安突破了“公安自建”以前传达的构想,寻找“智能门锁+app”的路径,实施“免费设置、有偿录用”和“谁录用、谁支付”的大致市场化运营,通过第三方会计师事务所的审计明确月服务费,

“我们把智能门锁纳入村民自治,推进智能租赁管理,建立新家,使新老居民关系更好。 》李家巷镇刘家渡村村书记沈新华这样介绍。

借用《湖州市居住租赁住宅安全管理规定》,纳入《村规民约》《社区条约》,智能门锁宣传也为合规制作了充分的复印件,是“政府主导、公安主推、企业广告主投、村居(房东)主责任”的共同治疗共享公司

现在,县里建设了25个“旅馆式”管理总台,领导“党建+”,支持“数字+”,陆续探索“红色房地产”“集溪卫队”等服务管理模式。

将“脚板走”变更为“云端走”

长兴画溪大街的新居民平安e家有一堵微笑的墙。 描绘溪明门的徐国民是照片墙之一,安装智能门锁后,他可以远程向住宿客人分发电子钥匙,不用担心报纸的提交。

根据房东协会这个运营商,房东管理主体的责任会更现实,智能门锁项目的宣传运用会更有效率。 智能门锁“到家了”有app房东、租客两个客户端,在电子钥匙发行回收过程中实时进行“人登记、人登记、出租”,彻底履行房东和租客登记报纸延误报告、报失等的法律责任。 全面宣传以来,长兴县流动人口登记数量增加了13.4%。

通过开发“租赁酒店式管理系统、动态感知数据系统、任务分配系统、业务监督管理系统”四个应用模块和“到家了”“乐享智房”两个app,云数据观察“面

“以前晚上警察总是进行访问检查,影响休息。 现在很好。 我非常冷静。 ”。 龙山街道上的陈先生说。

流动人口服务管理变为“脚板跑步”、“访问常态”、“访问例外”,现有管理者全面改善了隐私无视、深夜登记、频繁访问等,将对流动人口正常生活的影响降到了最低。 应用以来,民警访问检查率减少了93%,流动人口的获得感大幅提高。

将差分管理变更为“同等乐趣”

突然新冠引起的肺炎疫情对流动人口服务管理事业提出了更高的要求。 关键时刻,智能门锁遵守了防疫的“水平”,也遵守了公平的“底线”。 通过专业开发疫情防控动态监控模块,智能门锁app贯穿健康代码,自动生成绿色安居卡,推进精密智能控制。 作为“健康代码”的当地强烈认证,流动人口在村居、社区、工厂区的卡口上提示后,可以立即出入,如果在日常疫情的检查上提示的话,可以免除检查。

“在‘健康代码’保障‘健康输入’的前提下,‘安居卡’推进‘健康安居’,相当于公司的再劳动生产加上了‘双保险’。 》长兴县公安局基础防御控制中心民警舒正秋这样介绍。 疫情期间,全县累计发行25367张绿色安居卡,31.7%的流动人口与当地人享受疫情期间同等管理。

“我到家了! 」智能门锁打开的不仅仅是“家”,还有流动人口融入长兴当地的“心灵之门”。 “app开发了很多功能,可以体验各种商家的活动和优惠措施,安全方便。 ’4·23世界读书日,翟先生在app收到读书优惠券,非常高兴。

智能门锁app通过“政务赋能”,通过湖州市的脑数据通道,对长时间居住在当地、正常采用智能门锁的新居民用“到家了”的app生成价格范围的电子居住证书,进行医疗、社保、旅行。

另外,根据商业运营渠道,app的主页滚动“防疫”、“防止欺诈”等安全推进知识,丰富商业街、招募、租赁专栏新闻,发布“读书惠民券”、“旅行免费券”服务,真的移动。

标题:政法:流动人口真正找到家的归属感 地址:http://www.leixj.com/zf/2020/1211/14214.html

上一篇:政法:吉安构建诉源治理大格局