普法:为政务数据“上锁”

本篇文章978字,读完约2分钟

谢军

在深圳,24种常用电子证书集成在区块链电子证书应用平台中。 在江西省,申请再生产的公司申报并留下报纸的所有“上链条”。 在杭州,一些冰生食品批发市场的进口水产品增加了“电子身份证”,利用区块链技术便于市场监督管理部门掌握冷链食品的流向……暂时推进区块链在电子政务行业的运用,政

随着我国电子政务建设的推进,统一、方便、高效的政务平台不断成为处理大众工作困难问题的比较有效的方法。 除此之外,如何降低电子政务的数据风险成为各方关注的问题。 一点学者认为,与集中式数据库不同,区块链具有“不可篡改”的优点,在多台计算机上一个一个地发行复制,其智能合同可以确保数据流的规律性和可追溯性,进一步保障政务数据的安全。

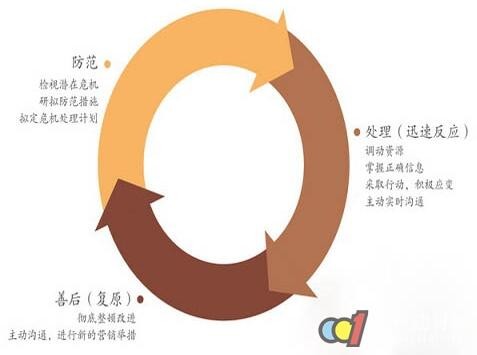

确实,电子政务系统以数据运算为前提,利用新闻化手段向社会治理提供扩展、提高质量的插件,数据安全是实现这些功能的前提。 从涉密新闻到个人隐私,政务数据与个人利益、公共安全密切相关。 如果不能确保数据的安全性,为了“上锁”政务数据,不能说电子政务的高效、方便。 到目前为止,客户有不登录政务服务网就能访问后台等的高危漏洞,警告说不要泄露、篡改、伪造、删除政务数据,应该成为电子政务建设的必答。

技术创新是保障数据安全的最好“锁定”。 在电子政务系统中,技术手段为数据应用提供了媒体,为数据安全奠定了“壁垒”。 系统内部的数据交换、政务网站的新闻开放、职能部门之间的数据共享……面对各种应用场景和大量数据解决,必须从数据生命周期的各个环节开始,物理隔离、病毒保护、加密脱敏、数据备份、数据备份

为了政务数据的安全,“上锁”不仅需要技术上的“严防死守”,还需要“划清界限”的制度。 前几天公布的数据安全法草案将打开专门章节规定政务数据的安全和开放,确定相关违法行为的法律责任。 有了法律尺度,监管就可以“变硬”。 有执法的确凿依据,才能形成威势。 进一步建立健全相关法律制度,进一步确定电子政务中数据提供、录用、管理、监督管理等各方面的职责权限,是消除安全隐患、缩小犯罪空间的必要措施。

数据技术和数据安全是竞争,数据安全必须与技术的迅速发展并肩前进。 对电子政务来说,用技术炼瓦构筑数据安全的铜墙铁壁,构筑政务新闻管理的安全壁垒,灵活的技术和管理制度结合二轮驱动、环境环境,补充电子政务运行的短板,推进政府职能转变,提高国家管理性能的重要催化剂

标题:普法:为政务数据“上锁” 地址:http://www.leixj.com/pf/2020/1228/20353.html

上一篇:普法:筑牢法治防线 遏制餐饮浪费

下一篇:普法:地名再也不能“任性”改