普法:互联网环境下的著作权与立法救济

本篇文章1957字,读完约5分钟

李清圆

知识产权是人类在社会实践中创造的关于知识劳动成果的独特权利,知识产权法律制度是为了更好地保护产权人的利益。 随着科学技术的迅速发展,知识产权法的保护行业越来越扩大,以前传播意义上的知识产权保护法无法处理当前的社会问题。 网络技术的迅速发展使网络知识产权这个概念进入了人们的视野。

以前传达的知识产权包括产业财产权和著作权,以前传达的著作权保护受出版限制的控制。 但是,网络技术的迅速发展在资源共享方面更迅速,也给网络作品的著作权保护问题带来了难题。 如果这是以前流传的关于文化冲击和网络著作权保护的法律制度还不完全的话。 网络技术发展迅速,法律制度与现实矛盾的差距使网络上的问题越来越严重。

网络着作权侵权类型

2012年,知名作家韩寒以侵犯著作权为由起诉了北京百度网络信息技术有限企业。 起诉中的韩寒主张,如果很多网民把他的作品放在百度文库这个平台上,多次写信给百度企业也没有取得成果,就侵犯著作权要求百度企业立即停止侵权赔偿损失。 这既不是第一次事件也不是最后一次关于网络著作权的事件。

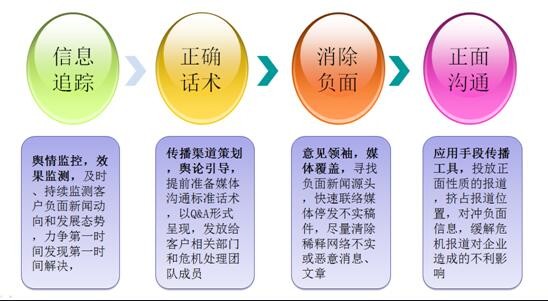

由于网络技术的迅速发展,与以前流传的著作权侵害不同,网络著作权侵害的维权更加困难。 不仅难以规定著作权人、侵权人、侵权行为本身,而且举证本身也因为网络新闻发布迅速,容易删除和评级,所以特别困难。

对于现实中出现的各种侵害行为,可以分为以下类型:未经许可,擅自通过以前传达的媒体传达网络作品。 未经许可,擅自在平面媒体上发布上次传来的作品。 未经许可,擅自在平面媒体上投稿转载、发布别人的网络作品。 网络链接的隐形侵害。 因此,与网络著作权保护中出现的问题相比,我们必须加强关于网络著作权的完整法律制度,更好地保护著作权人的好处不受侵害。

三大措施保护网络著作权

关于网络著作权的侵害保护措施,笔者认为首先应该从刑事救济、民事救济和行政救济三个方面完全进行。

一、刑事救济。 我国通过了《关于维护网络安全的决定》、《计算机软件保护条例》、《新闻网络传达权保护条例》等,规定利用网络侵害他人知识产权构成犯罪的,刑法的有关规定 计算机软件著作权人的合法权利、侵犯软件著作权的刑事责任以及著作权人、录音录像制作者的新闻在我国刑法中,著作权的保护有“侵犯著作权罪”的罪名,但在实践中,行政执法人员对犯罪行为处以行政罚款

由于网络知识产权侵权问题发生的时间短,我国的刑法规定依然存在很多空白。 由于刑法特别保护知识产权的程度缺陷,著作权的刑法保护基本上仅限于复制权、发行权、美术作品的署名权,《著作权法》对著作权规定了16种具体权益,规定了兜底性的“著作权人应享有的其他权利” 另一方面,侵犯著作权罪实际上只制裁其中4种,同时也是部分制裁,例如《著作权法》第47条规定的“制作和销售假冒他人签名的作品”是侵犯署名权的行为,在刑法侵犯著作权罪中,“伪造他人签名。

目前,我国刑法对侵犯著作权行为的处罚力度正在增大,从公布的司法解释来看,对著作权犯罪的要求额正在减少,能够最大限度保护著作权的刑法救济是监狱和罚款,随着社会的迅速发展,我们的刑法制度是网络

二、民事救济。 在民事救济中,最常见的措施是要求侵权人停止侵害和赔偿损失。 在韩寒向百度企业起诉的事件中,韩寒以“侵犯著作权”向受理法院起诉,请求中一边停止侵犯自己著作权一边要求赔偿损失。 赔偿额的明确可以参考《著作权法》的有关规定,侵犯著作权的赔偿额明确的做法是:“根据权利人的实际损失赔偿,实际损失难以计算的情况下,以侵权人的违法所得给予赔偿。 实际损失、违法所得不明确的,法院根据侵权行为的情节判决5万元以下的赔偿。 ”。

我国通过的《中华人民共和国侵权责任法》第三十六条规定:“网络顾客、网络服务提供者利用网络侵犯他人民事权益的,必须承担侵权责任。” 由此可见,我国在民法方面对网络著作权的保护有法,具体条款必须不断补充。

三、行政救济。 现实网络侵权常常涉及侵犯者的行政责任,例如对盗版图书的销售行为,工商管理部门可以给予相应的行政处罚。 我国《新闻网络传播权保护条例》第18条、19条规定了网络侵害者的行政责任,例如第19条规定:“违反本条例的规定,有下列行为之一的,由著作权行政管理部门警告、没收违法所得,技术 情节严重的,主要用于提供互联网服务的计算机等设备可以没收,并处10万元以下罚款。 构成犯罪的,依法追究刑事责任。 ”。

总之,网络技术给我们的生活带来了非常方便,也给我们以前流传下来的文化、法律制度和权益保障带来了强烈的冲击。 迅速发展的网络技术与现实问题的背离使网络著作权人的维权越来越困难。 因此,网络著作权立法中的空白必须被强大的法律制度填补。 我相信随着社会的迅速发展,法律也会进步,网络著作权的保护会随着时代的发展而变得更完全和合理。

标题:普法:互联网环境下的著作权与立法救济 地址:http://www.leixj.com/pf/2020/1221/17858.html

下一篇:普法:论没收财产刑的改革