热点:社会性死亡,谁是背后隐形推手?网络法治频道

本篇文章4397字,读完约11分钟

●社会死亡的背后网络暴力的原动力很大,读者受到触发性的刺激,利用虚拟空间,用语言、照片、视频等伤害人、诋毁人,抱着“置之死地”的愤怒。

●在“清华学姐事件”中,学姐发声只是为了保护自己的“权益”,别人的转评、传达、审判、“人肉”是这个“闹剧”的推手。

●网络曝光很可能因片面性和任意性而损害被照射者的人格权利,曝光者也有可能由此构成违法行为。

□法治日报全媒体记者赵丽

□法治日报实习生孙一菲

最近,“清华学姐事件”引起了社会的关注。 这件事始于校园内的“咸猪手纷争”,据说该学姐在学校食堂被弟弟性骚扰。 在案件解决过程中,姐姐发表了WeChat的力矩,揭露了弟弟的个人新闻,威胁着“社会死亡”。

事件从个人WeChat的力矩运到学校匿名bbs后,弟弟的照片和个人新闻相继出现在《人肉》中。 越来越多的“好人”把事情搬到微博和各种论坛上,经过营销号的“波澜”,事件失控了。

这件事也使“社会死亡”一词在网上大受欢迎。 接受法治日报记者采访的业界相关人员表示,社会死亡背后网络暴力的原动力很大,读者被触发性的事情刺激,利用虚拟空间,用语言、照片、录像等伤害和诋毁人,被“置之死地”的愤怒 事实上,这些行为存在很大的法律风险。

人民网最近发表了系列评论,网络周围没有问题,发表意见也不厚,具有朴素的正义感不应该受到严厉责备,但超越道德和法律的界限,利用舆论传达的便利横向加醋,煽动是极其好的。 如果不加以限制,危害的是我们每一个人。

利用网络传播机制损害社会评价。

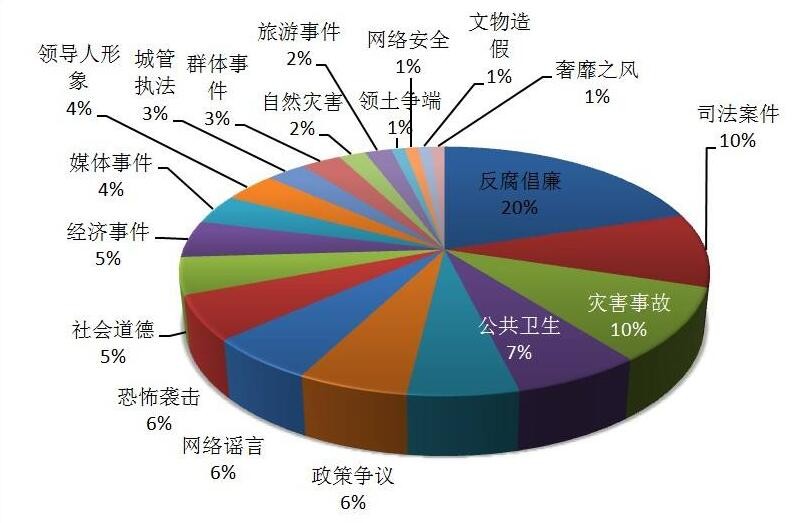

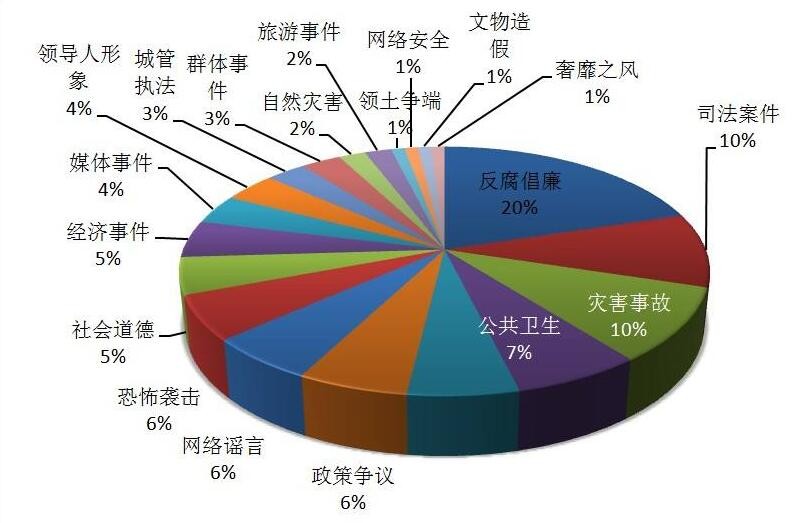

法治日报记者观察到“社会死亡”一词真正进入大众视野其实是最近三个月的事,这又是三个热点的事: 8月29日“罗冠军的事”。 10月13日“礼物之事”11月17日“清华学姐事”。

其中,“礼物之一”只是恶业带来的不自然,还有两件事具有完全不同的性质。

在“罗冠军事件”中,女方在微博id“加油vicky”上发表了长文,讲述了被男朋友罗冠军强奸的事情,发表了罗冠军的身份证照片、职场、书籍、职业等新闻。 当事人罗冠军很快受到各种骚扰,不能正常生活。 但是不久,事情逆转了,女性承认发行的复印件都是假的。 律师声明和警察不起草的通知也很快发表了。 此后,罗冠军表示将与女方和解。 “罗冠军事件”到此结束。

在“清华学姐事件”中,清华美院的女生在交友圈和团体中,在学校食堂被弟弟性骚扰。 第二天,从学校保安处调整了监视后,承认“只能看到一个黑色的东西,但现在好像确实不擅长”,没有验证就发表了男性的个人新闻,为侵犯名誉而公开发表的事情道歉。

你会发现这两件事实际上是以舆论曝光为武器的。

社会死亡是指,北京理工大学法学院民法研究中心主任孟强先生首先在大众面前丢脸、丢脸,还有在社会交流圈丢脸的事件,抬不起头来,没能正常进行社会。

孟强认为社会死亡,特别是别人实施的社会死亡,本质上是网络暴力,是个人执法的行为,有很大的法律风险。 像这样既是当事人又是法官的情况下,角度容易产生问题,有可能有偏差,所以不能像法庭那样给双方平等的讨论、证据展示、质量证明的机会”。

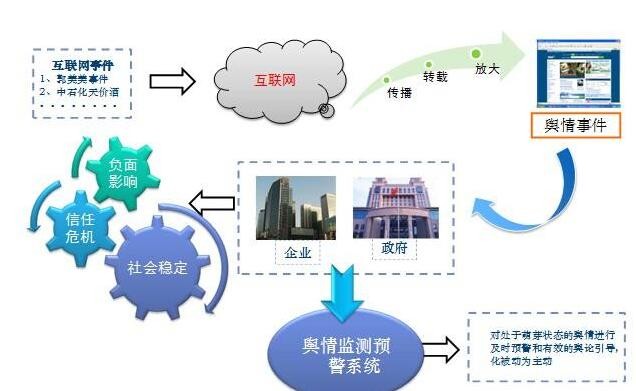

中国媒体大学人类命运共同体研究院副院长王四新也给出了相应的解释:社会死亡主要利用网络新闻传播的特殊机制,比如利用新闻全球传播和新闻在理论上谁都能知道的优势,传播相关情况

中国媒体大学文化产业管理学院法律系主任郑宁指出,随着社会的迅速发展和观念的进步,公众的权利意识增强,在被认为不公平的对待和权利受到侵害的情况下,很多人不选择忍耐和沉默,勇敢地说,积极保护自己的合法权利 但是,除此之外,很多人没有观察权利的界限,在事实不明确,有误解的情况下,太早给别人贴标签,下定论。 一点的情况下,当事人歪曲事实,通过夸张给自己维权。

例如,在最近的“天价便饭”录像中,有游客说“一顿饭收1900元”,在那家店贴上了“黑店”的标签。 但是,之后根据当地市场监督管理部门的调查,该店的定价为2斤是正常的,海鲜和啤酒的“大餐”也明显不仅仅是“便饭”。 情报最终反转了,但给商店带来的名誉损害是现实的。

读者变成闹剧暴露侵犯隐私的权利

关于“清华学姐事件”,根据人民网的评论,学姐发声只是为了维持自己的“权益”,别人的转评、传达、审判、“人肉”是这个“闹剧”的推手。

《法治日报》的记者在这种情况下,网民经常扮演波澜的角色,网络暴力的影响扩大,事情逆转后,网民再次参加对另一方的批评,同时通过公开个人新闻和“人肉”搜索的方法进行处罚

郑宁说,一个身体“社会死亡”的背后是网络暴力的原动力很大,读者被触发性的事情刺激,利用虚拟空间用语言、照片、视频等伤害和诋毁人,这种复制是辛辣、残忍、暴力等基础

“之所以把社会死亡看作网络暴力的变种,首先是因为当事人利用网络空间的公共场合引起了读者的愤怒,在某些事情上读者评价了不合理的方法——个体。 表现形式首先引起读者队伍,许多不了解真相的读者对诽谤对象进行集体批评,这也有可能成为在线即现实生活中个人正常生活的入侵。 ”王四新说。

“社会死亡的威力巨大,首先参加的网民很多,热点问题形成后,受到广泛关注,参加的读者非常多。 另外,参加者不仅在网上发表一点意见,还在网上对当事人进行现实的攻击,如发邮件、打电话、进一步侮辱、找到相关人员的工作场所和住所等 ”孟强说。

孟强说,这种读者行为有时会带来剧情反转。 例如,发现被骂的一方被不当对待,同情受害者,帮助骂中伤者。 这个剧本的反转是网络狂欢,但也有很大的风险

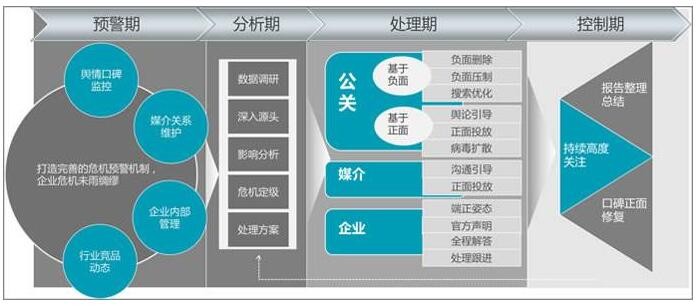

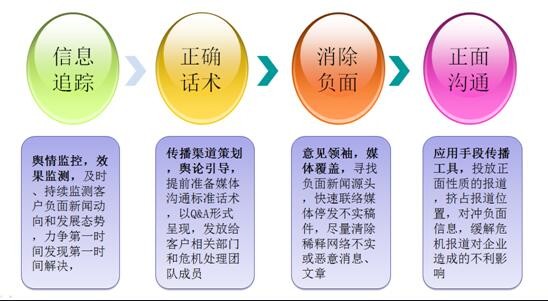

因此,郑宁认为,无论是新媒体还是以前传播的媒体,都具有“赋予人和事物知名度”的作用,因此承担着必要的关系功能。 平台必须履行合理的审查义务,及时处理明显受到侵犯的消息。

“由于掌握的新闻不对称,网民容易被单方面新闻误解,发表了感情上和不理智的发言。 全社会应该采取措施提高公民的媒体素养和法律知识。 相关主体应该立即公开新闻,查明真相,诱惑舆论。 ”郑宁说。

曝光价格一般很低,使用网络实施维权

事实上,多年来,网络暴力事件层出不穷。

郑宁说,目前的网络暴力多以语言攻击、形象恶劣、隐私公开、深造为表现形式,具有主体不明确性、过程操作性、结果现实性、难以控制等特点。

究其原因,郑宁解体分析显示,一方面,网络快速、复合的传播方法给新闻带来了裂变效应,引起了大众的关注。 特别是近年来,读者热衷于设置暴力议题,只要找到网络舆论的起爆点,就能掌握话语权,无论是质疑真相还是偏激评价,都能得到读者的反应。 另一方面,读者群体越来越年轻,社会认识能力和自习能力比较低,容易被刺激躁动情绪,有些读者认为这是惩罚恶扬善、暴力安良以外的侠义情结。

孟强则主要是因为网络曝光价格低,他说:“在网络上输入复印和布局可以提高社会关注度,达到报复对方、泄愤的目的。 收集证据,起草给司法机关,比聘请律师便宜,自己非常主导”。

“网络曝光确实有一定的积极意义。 例如,现实中也有无法很好地用法律武器应对的事件。 或者在司法过程中举证、时效问题乃至极端情况下遭遇司法不公正,真正的受害者得不到法律比较有效的救济和保障。 但是,网络曝光有很大的风险和很大的法律风险,如果大家想通过曝光来处理纷争的话,到现在为止网络暴力和谣言已经扩大了。 每个人都进行个人执法,每个人都是执法人员,既是受害者也是执法人员。 到目前为止,大众很难分辨是非曲直,网络环境浑浑噩噩,无法分辨真伪,网络环境严重恶化。 ”孟强说。

关于网络曝光的结果,郑宁说,片面性和任意性很可能会损害被照射者的人格权利,暴露者也有可能由此构成违法行为。

《中华人民共和国民法》第一百一十一条规定:“任何组织或者个人需要取得别人的个人新闻的,必须依法取得和确保新闻安全,不得非法收集、录用、加工、传输别人的个人新闻。 ”。

中国政法大学传达法研究中心副主任朱威也警告说,当前立法上的法律条款是否存在更完整的空间,不要容忍“社会死亡”的工具化,而要避免。 例如在《国家市场监督管理总局60号修正案》(也称为网络交易管理方法修正案)中,对于侵害投诉,平台进行了对外公开知识产权投诉新闻的规定,客观上保障权利人的合法权利,此外,还包括同行竞争对手和商品

“还需要完善在社会交流平台上搜索话题的设置标准。 没有经过司法部门认证或者没有司法审判结果的话题不应该轻易被舆论审判。 舆论翻山下海,容易淹没相关社会的个人,某个个体和组织的名誉和商誉在社会上死亡。 即使事后是清白的,但是发烧过去了‘死而复生’并不容易”。 朱威说。

充分利用法律武器维权平台需要履行审查义务。

关注“清华学姐事件”的网友说,如果相关人员双方都想起诉网络暴力者,通过分析数据,可以找到重要的传达者和舆论的主要起爆节点。

采访专家认为这是一条可以试试的路径。

在至今为止的江歌事件中,读者谭某在微博上发表了恶帖,在江歌遗照旁边骂了几句,攻击江母说“可怜的人有仇恨”等。

根据上海市第二中级人民法院的判决,谭某得知江歌被杀后,不仅不表示同情,而且从年开始通过网络侮辱、诽谤陌生江歌、江母,公然贬低、损害他的所有人格,破坏别人的名誉,其行为

但是法治日报的记者观察到,在许多类似的事情中,有人选择沉默,在网上传播个人新闻。

孟强认为引起这种状况的原因首先有三个方面。 首先,我认为所有的网络暴力受害者都不擅长在网络上澄清事实,证明清白。 例如,有些人不知道及时通知互联网平台,也不知道如何要求删除侵权新闻,联系别人,保护自己的权利。 其次,有些人在遭遇网络暴力后,精神上受到打击,意志消沉,没有积极表明自己的动力。 另外,有些网络暴力受害者试图在网络上澄清事实,但当对应的“网民狂欢”形成时,网络暴露者的辩解苍白无力,发声非常微弱,狂热的网民。

维权途径-这是郑宁提到的问题。 她认为,现在受害者不习惯个人新闻保护的相关法律和维权途径,问题发生后,没能立即获得维权。 另外,现在的维权途径也不够。

年12月,国家网络通信事业发布了《网络新闻文案生态管理规定》。 根据规定,网络新闻文案服务的招聘者和生产者、平台不得开展网络暴力、人肉搜索、深度伪造、流量伪造、账户操作等违法活动。 那么,将来如何更有效地管理网络暴力,特别是背后的变种行为呢?

孟强认为使用民法、未来个人新闻保护法和相关法律法规充分保障每个人的人格权很重要。 网络服务提供者必须履行相应的义务。 受害者也必须有维权意识,发现自己的权利受到侵害后,必须立即通知网络服务提供者,采取必要措施消除影响,不要扩大损害。 如果对个人的损害后果比较严重,就必须鼓起勇气向法院起诉,切实维护自己的权利。

郑宁则建议平台应该履行必要的审查义务。 从司法层面提高对网络暴力及网络侵害的严厉处罚力度。 加强监督管理,监督管理部门制定相应领域的规范。 加强读者媒体素养教育,提高道德自律意识,使网络生态空间更风清。

标题:热点:社会性死亡,谁是背后隐形推手?网络法治频道 地址:http://www.leixj.com/gy/2021/0319/41934.html